Николай Ядринцев. Сибирская Швейцария (1880)

Алтай отличается от настоящей Швейцарии тем, что здесь, чтобы полюбоваться прекрасным берегом реки, приходится пробираться через грязную скотскую стайку — как не раз приходилось нам — или среди величественных, чарующих душу картин оставаться одинокому, подавленному природой.

Алтай (или, точнее, Алтайский горный округ в составе Томской губернии) был во многих отношениях уникальным регионом Российской империи. Горнодобывающая промышленность создала в глубине Западной Сибири целую страну, с городами, пароходами, значительной по сибирским меркам «густотой населения» и амбициями. Географ Семёнов-Тян-Шанский назвал Барнаул «сибирскими Афинами, самым культурным уголком Сибири». В пореформенный период в сибирских колониях выросло поколение «областников», сибирских патриотов, радевших о будущем азиатской России. Своей красотой и экономическим потенциалом Алтай напоминал им Западную Европу. С другой стороны, как следует из очерка журналиста Николая Ядринцева «Сибирская Швейцария» (1880), во многих смыслах регион был ещё бесконечно далёк от настоящей цивилизации.

Характерный приём травелогов много путешествовавшего Ядринцева (в конце жизни он побывал даже в США) — параллельный монтаж двух поездок. Швейцария и Алтай, уподобляемые и в то же время противопоставляемые друг другу, иногда описываются даже не последовательно, а словно бы выводятся на один экран, комбинируются друг с другом. Если в «Сибирской Швейцарии» 1880 года Европа проглядывает сквозь Алтай ещё не очень смело, то в записках о путешествии в Европу (1885) Алтай светится сквозь Германию и Швейцарию уже так ярко, что практически не позволяет их увидеть: «Закипит ли когда жизнь в наших пустынях, думалось мне, прорежут ли когда тоннели Нарымский хребет и Алтай, выдвинутся ли если не виллы, то чистые домики переселенцев-крестьян, зазвучит ли весёлая и счастливая песня здесь, как на Рейне, вместо предсмертного крика пловцов, восстанут ли поэтические предания, явится ли поэт воплотить их, как в Германии, выйдет ли из бухтарминских вод наша Лорелея» («Письма сибиряка из Европы», 1885). — Ф. К.

Всеволод Крестовский. В дальних водах и странах (1885–1888)

Что хотите, но турки своим присутствием придают много характерности и даже своеобразной прелести жизни этого города. Они как бы дополняют собою характерные красоты окружающей природы, и, в сущности, ей-богу, будет очень жаль, по крайней мере с художественной стороны, если их когда-нибудь выгонят совсем из Константинополя.

Всеволод Крестовский, читателям своего времени известный натуралистическим романом «Петербургские трущобы», был образцовым, как бы мы сказали сейчас, военкором: офицер и историк уланского полка, чиновник при туркестанском генерал-губернаторе, журналист на русско-турецкой войне. Книга «В дальних водах и странах» — хроника его путешествия в штаб Тихоокеанской эскадры, из Одессы через Босфор и Суэцкий канал, минуя Сингапур, Сайгон и Шанхай — в Японию. Конец XIX века — время «Большой игры», сложного военно-дипломатического противостояния России и Британии в борьбе за контроль над Азией. Крестовский смотрит на встретившиеся ему виды и достопримечательности глазами державника-геополитика. В Константинополе его привлекают не Святая София, но дворцы турецкой элиты, памятные ему по временам заключения Сан-Стефанского мира, и кофейни, в которых он видит форпост противостояния обезличивающему влиянию Запада: «К сожалению, и теперь уже общелиберальный безличный пиджак всё более и более вытесняет картинные восточные костюмы». В Египте обращает внимание на результаты динамичного правления Измаил-паши: только что прорытый Суэцкий канал, новые порты и железные дороги, благоустройство Каира и Александрии. В Гонконге следит за центрами сосредоточения геополитического противника — английскими клубами и газетами, в которых обсуждают наши переговоры с Китаем. В Китае собирает сведения о составе и вооружении китайского войска, а также о притязаниях англичан на доступ к внутреннему рынку. Российская империя (та самая, у которой два союзника, армия и флот) смотрит на мир как на великую шахматную доску — и одновременно оказывается заворожена красками и пряными ароматами потенциальных сфер влияния: Азия для Крестовского — не просто стратегически важная территория, она состоит из курилен, пышных церемониальных процессий и драконов, охраняющих артистов китайского театра от покушения злых духов, цветущей сложности, на которую автор смотрит не с алчностью завоевателя, но с почтительным интересом. — И. Ч.

Дмитрий Пешков. Путевые записки (дневник) от Благовещенска до Петербурга… во время переезда верхом на «Сером» (1890)

При въезде в Тюмень я в первый раз в жизни переехал рельсы железной дороги, которой никогда в жизни до того не видал. Вечером я не вытерпел и поехал на вокзал железной дороги посмотреть на отход поезда.

Записки сотника Амурского казачьего полка, который в 1889–1890 годах совершил путешествие в 8283 версты по маршруту Благовещенск — Санкт-Петербург верхом на своём коне Серко («Сером»), — документ, отсылающий к богатой традиции эксцентрических (или спортивных, это как посмотреть) путешествий. Такие поездки стали популярны во второй половине XIX века, когда человечество начало ощущать себя по-настоящему глобальным явлением, связанным не только транспортными, но и медийными сетями. Отправляясь в путешествие через всю Российскую империю, чтобы испытать выносливость коня и свои собственные силы, Пешков, конечно, следовал моде — через пару лет после него, в 1891–1892 годах, князь Константин Вяземский совершил путешествие верхом через Сибирь, Китай, Вьетнам, Таиланд, Бенгалию, Гималаи и Тибет, а в 1909-м на всю империю прославился лудильщик Иосиф Репечек, ехавший из Красноярска в Петербург на волках. В отличие от этих путешественников, Пешков и его пожилой конь не нарушали спортивного протокола и за полгода пути благополучно достигли поставленной цели. Читая этот дневник, интересно следить за тем, как по мере движения от периферии к центру империи мир становится всё более «цивилизованным», причём не столько в смысле технологическом, сколько социально — это выражалось прежде всего в ажиотаже, которым встречали путешественников. К концу путешествия они стали настоящими звёздами, в честь которых устраивались обеды и кавалькады. Судя по дневнику, Серко и его хозяин, преодолевшие на своём пути морозы и бураны, достойно справились и с этим испытанием. — Ф. К.

Василий Немирович-Данченко. По Каме и Уралу (1890)

Глаза жадно разбегаются по красивым далям, где едва-едва рисуются гряды и конусы Уральских гор. Грудь дышит и надышаться не может… <…> А там, внизу, в чёрных жилах, в подземных ходах и одиноких ячейках работают в вечном мраке сотни народа…

В 1878 году Горнозаводская железная дорога соединила Пермь, куда можно было «прибежать» на пароходе из Нижнего Новгорода, с Екатеринбургом. Урал стал относительно доступным, туда поехали туристы из европейской России, а пермяки, екатеринбуржцы и тагильчане ощутили себя жителями по-настоящему единого региона. В 1880-е родился уральский текст русской литературы — именно в это время стал популярен живший тогда в Екатеринбурге Дмитрий Мамин-Сибиряк. Помимо прочего, автор «Серой Шейки» был отличным очеркистом. В восьмидесятых годах он опубликовал в периодике несколько травелогов, сейчас, к сожалению, малодоступных (например, «От Урала до Москвы», 1881–1882). Почитав Мамина-Сибиряка, другой русский путешественник решил собрать под одной обложкой собственные журнальные очерки о путешествии по Уралу.

Очерки Мамина-Сибиряка, совершившего в начале 1880-х двадцатичасовое путешествие из Екатеринбурга в Пермь в вагоне третьего класса, и Немировича-Данченко (который в середине семидесятых, когда железная дорога только строилась, почти неделю ехал в обратном направлении на тарантасе по умирающему гужевому Сибирскому тракту) очень интересно сравнивать. Уралец Мамин уверенно выступает от лица хорошо знакомых ему людей и ландшафтов, приезжий Немирович-Данченко старается быть вежливым и осторожным в суждениях, оба полны пафоса открытия новой, неизвестной ещё территории, частенько сообщают одно и то же и высказываются так, что не отличить: «Можно удивляться, что наши русские художники так упорно обходят Урал, предпочитая ему южное море, уголки благословенного юга, Кавказ и Финляндию…» (Мамин-Сибиряк); «Протираешь глаза себе — куда попал я? Неужели это уголок России? Отчего же где такой здоровый воздух, такие чудные окрестности, такие поэтические виды, — отчего сюда не направляются наши скучающие туристы?..» (Немирович-Данченко). Застывшие волны гор, медведи Косьвы, барки на Чусовой, зверства Демидова, покосившаяся Невьянская башня, льющееся из домны чугунное «молочко», тяжёлый труд пролетариев и буйные кутежи купцов. В общем, без травелога Немировича-Данченко, как и без путевых записок Мамина-Сибиряка, тему Урала не раскрыть. — Ф. К.

Антон Чехов. Остров Сахалин (1893)

— Когда приблизительно идёт здесь последний снег? — спросил я.

— В мае, — ответил Л.

— Неправда, в июне, — сказал доктор, похожий на Ибсена.

— Я знаю поселенца, — сказал Л., — у которого калифорнская пшеница дала сам-22.

Чехов едет через всю Россию на Дальний Восток (биографы считают, что путешествие спровоцировало обострение болезни лёгких и сгубило писателя) с необычной для известного литератора миссией — собирается проводить там перепись населения. Сахалин конца XIX века — каторжные места, здесь живут в основном ссыльные, бывшие и нынешние. Встречаясь с ними, Чехов выполняет вполне рутинную работу, заполняет опросные карточки с обязательными пунктами: имя, дата и место рождения, образование. Но народ тут специфический: имён не знают (а иногда меняются ими), помнят только клички, возраст тоже могут вспомнить не сразу. Даже владение грамотой — понятие растяжимое: неграмотными называют себя, например, плохо видящие и те, кто умеет разбирать только печатный текст.

Каждый разговор с местным жителем — ссыльным, доктором или метеорологом — превращается у Чехова в завершённый короткий рассказ. О Соньке Золотой Ручке (чья слава началась как раз с «Острова») и местном собирателе зоологических редкостей, о коренном народе — айнах — и той роли, которую на острове играют женщины. Главный эффект «Острова» оценит любой, кто читал рассказы Чехова. Писатель как будто запрещает сам себе заниматься литературой: стремится к научности и сухости текста. Даже разбивает его на тематические блоки: наказания, быт ссыльных, быт каторжников, побеги. Но литература как будто сама Чехова находит, подсовывает сюжеты и заставляет возвращаться к своему фирменному стилю, с характерной речью персонажей и мягко-ироничной авторской интонацией.

Наконец, это один из очень немногих в русской литературе девятнадцатого века очерков тюремного и ссыльного быта, и описывает он в первую очередь влияние среды на характеры и образ мысли каторжников, их обезличивание. В советское время эту тему развивала лагерная проза. — И. Ч.

Павел Пясецкий. Панорама Великого сибирского пути (1894–1900)

Показать… всё сколько-нибудь типичное или интересное в том самом порядке и в той же связи, в каких всё виденное… проходило пред… глазами.

Нынешний Транссиб, который первоначально именовался Великим сибирским путём, начали строить в 1891 году с двух концов: от Челябинска и от Владивостока. В 1894-м к проекту подключился Павел Пясецкий, художник и неутомимый путешественник, уже попробовавший себя в жанре травелога («Путешествие по Китаю в 1874–1875 годах», 1880). Во время китайской экспедиции 1870-х Пясецкий обнаружил талант к быстрым зарисовкам. Он разработал оригинальный художественный метод, который его прославил: начал рисовать длиннейшие панорамы, которые нужно было просматривать при помощи устройства, перематывавшего бесконечный свиток перед зрителем. Первая такая панорама (1877), созданная по результатам китайской экспедиции, изображала путь из Китая до западносибирской границы России. Строительство Транссиба открыло перед Пясецким новые возможности. Он передвигался по бесконечной стройке, сидя в специально оборудованной беседке на крыше персонального вагона, иногда сходя с неё для зарисовок городских пейзажей узловых станций, таких как Челябинск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск и Владивосток.

Конечно, этот исполинский труд, который теперь хранится в Эрмитаже, не был травелогом в собственном смысле этого слова. Впрочем, не был он и бесстрастной механической фотокопией сибирских пространств. «Железная дорога убивает пространство», — писал, цитируя Гейне, Вольфганг Шивельбуш , имея в виду, что авторы железнодорожных травелогов по естественным причинам описывают ландшафт как бы издалека, уже далеко не так подробно, как их предшественники времён почтовых станций и тарантасов, и сосредотачивают внимание преимущественно на вагонном быте и разговорах. Рисованный травелог Пясецкого, который сочетал «быстрые» перемещения на поезде с основательными «медленными» экскурсами, посвящёнными особо красивым видам и старинным городам, был, пожалуй, переходным звеном от травелогов гужевой эпохи к «вагонным» описаниям Транссиба, уникальным опытом, который не повторишь. — Ф. К.

Александра Потанина. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю (1876–1893, изд. 1895)

Народ, увидя, что я скрылась в этот дом, пожелал поближе рассмотреть сиянскую женщину и начал набиваться во двор и в самую комнату, где мы сидели. Чтобы не беспокоить жильцов дома этой толпой, которую привлекала я, мы решили уйти из города подальше…

Первые женщины-географы появились в России в семидесятых годах XIX века. Исследовательница Центральной Азии Александра Потанина, принятая в члены Русского географического общества в 1887 году, была третьей по счёту. «Всегда готовая признать чужие заслуги, она тщательно умалчивала о своих», — писал её муж и коллега Григорий Потанин. Два из четырёх томов «Очерков северо-западной Монголии» (1881–1883), прославивших Потанина и превративших его из оппозиционного публициста-областника в «русского Ливингстона», осуществлявшего цивилизационную миссию Российской империи в Монголии и Китае, представляли собой издание этнографических материалов, собранных его женой. По-видимому, «скромность» Потаниной объяснялась её желанием инвестировать свои достижения не столько в собственную эмансипацию, сколько в эмансипацию сибирской колонии. Проект «великий путешественник Потанин» должен был доказать всему миру, и в первую очередь имперской метрополии, что Сибирь способна рождать «собственных Невтонов» и создавать настоящую науку. О том, насколько важна была Потанина для этого проекта, свидетельствуют печальные обстоятельства последнего путешествия пары: когда жена заболела и умерла, муж, воспринявший эту смерть как величайшую трагедию, прервал экспедицию и больше уже никогда не предпринимал подобных путешествий.

Огромные экспедиционные тома «проекта Потанин» — слишком специальное чтение, чтобы рекомендовать их широкому читателю. Небольшой сборник очерков Потаниной, выпущенный в свет после её смерти, представляет собой что-то вроде комментария к этому гигантскому травелогу — отдельные картины и эпизоды большого двадцатилетнего путешествия. Тувинские (урянхайские) шаманы, джунгарские князья, тибетские ламы и, что особенно важно, женщины, которые их окружали, — Потанина была способна их видеть. — Ф. К.

Николай Гарин-Михайловский. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. Карандашом с натуры (1898)

Очень сложный вопрос мы обсуждаем. Вопрос их религии.

Будда, Конфуций, шаман, обожание гор — всё это смешалось и составило религию простого человека в Корее.

Писатель Гарин-Михайловский был вообще кипучей натурой. В разное время он занимался сельским хозяйством (в конце концов местные крестьяне сожгли его дом), строил железные дороги (в том числе Транссиб), умел и любил путешествовать. В 1898 году он отправился в кругосветное плаванье: через Сибирь и Дальний Восток в Америку и через Европу — обратно в Россию. Едва ли не в последний момент Русское географическое общество предложило ему принять участие в экспедиции с конкретной научной целью: найти исток реки Туманган, по которой и тогда проходила, и сейчас проходит граница России, Кореи и Китая. Гарин согласился и включил этот поход в свой маршрут.

Подзаголовок «карандашом с натуры» — более чем говорящий: это именно что дорожный дневник, сборник метких набросков. Михайловский пишет скупо, порой текст вовсе напоминает конспект событий и бесед: вышли, сделали привал, говорили о красоте гор. В этих этюдах находится место и пейзажам, и нравам, и описанию всяких природных опасностей. Но, наверное, самое увлекательное — бесчисленные сказки и легенды, которые Михайловскому рассказывают едва ли не все встреченные корейцы. Про силачей Ли и Пака, которые мерились могуществом — и один стал правителем, а другой основал монастырь, обитатели которого имели «вечное право ругать и бить всех и крестьян и дворян». Про братьев, мечтавших разбогатеть — и перебивших друг друга в битве за драгоценный корень женьшеня. Про особо хищных маленьких крокодилов, которые водятся в Корее.

Кроме того, надо иметь в виду, что Корея в конце XIX века — страна закрытая, она вовсе неизвестна исследователям, а экспедиция, в которой принял участие Михайловский, — вообще первое серьёзное путешествие на полуостров. Тем более вполне объяснимо, что из всего своего кругосветного путешествия Гарин подробнее всего описал именно эту неизведанную землю — книга заканчивается описанием Шанхая и японских портов, Америка и Европа остаются за скобками и после Кореи, кажется, уже не могут впечатлить автора. — И. Ч.

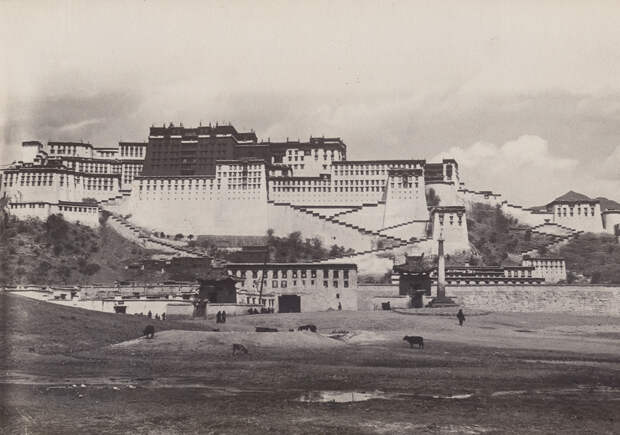

Гомбожаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета: по дневникам, ведённым в 1899–1902 годах (изд. 1919)

После этого принесли варёного риса, далай-лама также отведал из поданной ему чашки и сполоснул рот из особого кувшинчика. Нам же понаклали в чашки рису очень щедро и даже через края, но не успели мы и отведать его, как сказали, что церемония кончена и нужно поспешно удаляться. Конец вышел не особенно гостеприимный. Два громадных телохранителя с бичами в руках выталкивали и кричали в присутствии самого далай-ламы: «Убирайтесь поскорее!» Мы, понятно, в некотором смятении бежали вон и… ушли домой. Вся церемония не тянулась и десяти минут.

Гомбожаб Цыбиков был первым человеком, которому удалось сфотографировать Лхасу и выбраться оттуда живым. Хотя в некоторые части Тибета путешественникам (в том числе русским Пржевальскому и Козлову) проникать удавалось, Лхаса в конце XIX и начале ХХ века была для иностранцев абсолютно запретным местом — не считая китайцев, туда могли попасть только буддисты-азиаты. Бурят Цыбиков, только что окончивший Восточный факультет Санкт-Петербургского университета, идеально подходил для этой роли. Получив финансирование Русского географического общества, в ноябре 1899 года он под видом паломника выехал из Урги (сейчас Улан-Батор) в Тибет — на верблюдах, с партией «алашанских монголов», в сопровождении одного только наёмного слуги. Фотоаппарат пришлось спрятать в молитвенном барабане, а записи вести в маленьком блокноте. Непростая дорога по пустыням и горным перевалам заняла семь месяцев, а в Лхасе Цыбиков прожил больше года, предпринимая вылазки в окрестные монастыри, участвуя в чуть ли не ежедневных религиозных церемониях, включая краткий приём у далай-ламы, но главное — наблюдая, тайно фотографируя (людей ему обычно приходилось снимать со спины) и методично описывая жизнь тибетцев. Кроме того, Цыбиков скупил несколько сотен книг, которые перед отъездом упаковал в двадцать тюков («швы… обмазываются смесью крупчатки с кровью свиньи») — для перевозки только этого богатства потребовалось десять подвод.

Основные приключения подстерегали Цыбикова на обратном пути: нанятые им перевозчики скрылись вместе с оплаченными лошадьми, все оставшиеся деньги ушли на покупку «своенравных» вьючных яков, местные бандиты то и дело крали лошадей и другое имущество, для пропитания приходилось охотиться на куланов, но через восемь месяцев Цыбиков всё же благополучно добрался до города Кяхта на границе с Китаем со всеми своими книгами и драгоценными негативами — сенсационные фотографии вскоре напечатал малоизвестный до этого академический журнал National Geographic, что навсегда изменило его стиль и, как следствие, тиражи. По целому ряду причин дневник Цыбикова был опубликован только в 1919 году, через 17 лет после окончания экспедиции, в совсем другой стране. — Д. Ш.

Иван Ювачёв. Паломничество в Палестину к Гробу Господню (1904)

Зашли в греческий храм. В нём… было подвешено множество лампад, блестящих шаров и страусовых яиц, что должно напоминать вселенную, наполненную звёздами и планетами.

Революционер-народник, строивший планы покушения на императора, арестант, который провёл несколько лет в одиночных камерах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей, сахалинский каторжник, ставший прототипом одного из персонажей Чехова, моряк, учёный и православный писатель Иван Ювачёв отправился в Святую землю за пять лет до рождения своего самого знаменитого произведения — сына Даниила, известного нам под псевдонимом Хармс. Весной 1900 года Ювачёв за четыре недели «перекрестил» Палестину, т. е. проехал библейскую страну вдоль, от Галилеи до Хеврона, и поперёк, от Яффы до Иордана, встретив Пасху в Иерусалиме. Читая этот ясный образец паломнического итинерария начала XX века, трудно отделаться от ощущения, что многие из подробностей палестинского паломничества Ивана Павловича отозвались затем в сочинениях Даниила Ивановича. Ювачёвские описания церквей и библейских достопримечательностей напоминают обэриутские экфрасисы , обыкновенная поездка на осле кажется претекстом сразу нескольких хармсовских сочинений: «Я выбирал себе осла пободрее с виду, да хоть немного с сносной сбруей из верёвок. Арабы кругом меня кричат, что-то толкуют непонятное. Наконец, первый раз в жизни я взобрался с камня на белого осла и не успел ещё оправиться в седле, как он сразу рванулся в сторону и бросился бежать со всех ног. Я едва удержался на нём. Арабы сзади бегут и кричат: «хорош! хорош!..» Оказывается, они нарочно кольнули осла шилом сзади, чтобы он проявил такую прыть».

Впрочем, главное совпадение — в особом переживании чуда, достигающем кульминации во время схождения небесного огня на Гроб Господень. С самого начала паломничества интеллигент Ювачёв, едущий в каюте второго класса, поражается тому ажиотажу, который вызывает у палубных паломников из третьего класса эта «благодать»: «Как будто для него и едут. Все их думы и расчёты сосредоточены главным образом на этом пункте: где бы им найти поудобнее место в храме в этот день, как провезти этот огонь в Россию, как бы увидеть само чудо схождения огня». Ему известна рукотворность этого чуда, рассчитанного на невзыскательную аудиторию, он испытывает понятный скепсис и сомнения по поводу того, должен ли христианин играть в эту «детскую игру». Но когда чудо совершается, он заражается всеобщим энтузиазмом, умывается благодатным огнём, который «первое время не жжёт», и восклицает: «Верую, Господи! Помоги моему неверию». — Ф. К.

Александр Борисов. У самоедов. От Пинеги до Карского моря: путевые очерки (1907)

Мне кажется, что если нашу обычную природу средней России можно изобразить тонами и полутонами, то даже для приблизительного изображения Крайнего Севера необходимо ясно отдавать себе отчёт даже в одной десятой тона.

В 1898 году ученик Шишкина и Куинджи, 32-летний художник («художественник, то есть мастер», как определил его самоедский старшина в Пустозерске) Александр Борисов отправился в свою первую большую экспедицию на Север. За весну и лето этого года он проехал Большеземельскую тундру и добрался до острова Вайгач. Эту поездку Борисов называл «художественно-испытательной», целью её было выучиться спать на открытом воздухе на морозе, питаться сырой олениной и рыбой, а также (и это на самом деле было главным) научиться писать на морозе картины. На реке Мезени он писал при 37-градусном морозе. В этом путешествии Борисов готовился к главной экспедиции своей жизни — в следующем, 1900 году он отправился на Новую Землю, где написал картины, прославившие его и сделавшие одним из главных создателей отечественного арктического мифа.

По результатам второго путешествия он тоже написал книгу («В стране холода и смерти», 1909), но это не совсем травелог, скорее необходимое предисловие к выставочному каталогу картин. Вообще, отчёт о путешествии 1898 года трудно превзойти — при всей своей увлекательности книга «У самоедов» ещё и великолепно издана. Интересны рассыпанные по книге суждения мастера о том, как правильно изображать Север: «Снег… настолько казался голубым, что, если бы художник написал такую картину, сказали бы: «это не естественно и красочно!» Впрочем, Борисов понравится не только живописцам — гений самопродвижения, он знал, как увлечь широкую публику. Описания непритязательного ненецкого быта перемежаются здесь страшноватыми легендами об оленьей чуме и человеческих жертвоприношениях. — Ф. К.

Василий Розанов. Русский Нил (1907)

Волжане любят свою реку, гордятся ею; с «Волги» они как-то начинают Россию, и, где нет Волги, им кажется, что нет и России или что Россия там ненастоящая.

Волга, вероятно, самая мифологизированная русская река, колыбель русской «воли», вотчина Стеньки Разина и одновременно главная российская торговая артерия. Религиозный философ, писатель и публицист Василий Розанов, родившийся в Костромской губернии и учившийся в гимназии в Симбирске и Нижнем Новгороде, отправляется в путешествие по Волге, возвращаясь в места своего детства, и его путевые очерки об этом путешествии, опубликованные в 1907 году, становятся своеобразным манифестом русскости: «Много священного и чего-то хозяйственного. И «кормилицею», и «матушкою» народ наш зовёт великую реку за то, что она родит из себя какое-то неизмеримое хозяйство, в котором есть приложение и полуслепому 80-летнему старику, чинящему невод, и богачу, ведущему многомиллионные обороты».

На Волге Розанов находит цикличную и неподвижную русскую жизнь, не изменившуюся, на его взгляд, с XVII века. Здесь ему всё мило и непохоже на Петербург и Москву с их вечным стуком и лязгом: и «мягкие, влажные» удары колёс по воде, и общество на пароходе — вместо безликой толпы «молчаливое ласковое знакомство всех со всеми». Каждый разговор с попутчиком становится для Розанова поводом к изложению собственных философских идей, — скажем, разговорившись с крещёным евреем, автор формулирует целую антисемитскую теорию: «В густой массе евреи как-то перетирают друг друга; они несносны по виду (неэстетичны) и точно начинают взаимно ломать судьбу один другого. Они именно должны жить в рассеянии».

Розанов показывает Поволжье как особую цивилизацию: «Как давно следовало бы не разделять на губернии этот мир, до того связанный и единый, до того общий и нераздельный, а слить в одно». Внутри этот мир не гомогенен: даже воздух в Симбирске не тот, что в Костроме. При всей идеологической нагрузке, «Русский Нил» полон типично розановскими бытовыми деталями: в Нижнем Новгороде его радует техническая новинка — фуникулёр, из заевшего крючка на окне каюты Розанов выводит «целую метафизику народного характера», в Симбирске он мечтательно вспоминает о том, как гимназистом объедался вишнями в бесхозных садах. А наградой за длинный подъём на крутой берег был чай с малиновым вареньем — в путевом очерке Розанова находится, возможно, ключ к его главной философской максиме: «Что делать?» — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай». Желательно, на Волге. — В. Б.

Михаил Пришвин. За волшебным колобком (1908)

— Приезжай, приезжай, — говорят мне все, — у нас хороший, приёмистый народ. Живём мы у моря. Живём в стороне, летом сёмушку ловим, зимой зверя промышляем. Народ наш тихий, смирёный: ни в нём злости, ни в нём обиды. Народ — что тюлень.

Тридцатипятилетний Пришвин (за плечами которого отчисление из гимназии в Ельце после конфликта с учителем географии — Василием Васильевичем Розановым, арест в Риге за участие в марксистском кружке, изучение немецкой философии в Лейпциге и опыт работы агрономом) начинает карьеру писателя с путевых заметок: свою первую книгу «В краю непуганых птиц» он привозит из этнографической экспедиции по Карелии, ради второй предпринимает куда более рискованное путешествие. «За волшебным колобком» — отчёт о поездке по Русскому Северу, которую сегодня назвали бы «экстремальной»: по берегу Белого моря от Архангельска до Кандалакши, пешком через Кольский полуостров, на лодке к Соловецким островам, на рыболовецком траулере вокруг Канина Носа и, наконец, на пароходе в Норвегию. Символизм начала века требует в каждом крике чайки расслышать отзвуки грядущих бурь — и Пришвин, следуя велениям эпохи, обрамляет путевые заметки рассуждениями о поиске «всемирной стихийной души» и «особенного, мрачного бога», а в северных озёрах и ручьях видит «серебряные ручки к чёрной, мрачной гробнице». Но за вычетом этих виньеток тон книги предельно далёк от мрачно-пророческого: главный предмет интереса Пришвина — даже не природа, несравненным наблюдателем которой он станет позже, а люди, их говор, их обычаи. Ловля сёмги и охота на косатку, «хитренькие взгляды» монахов на Соловках и диакон, что бегает вокруг берёзки за «куропатью», рассказы старого лодочника-помора о том, как мотало его по Белому морю на льдине, куда он с другими охотниками высадился на промысел морского зверя. Последняя, «норвежская» часть книги пронизана традиционным для русского путешественника настроением — почему, стоит переехать через границу, тебя окружают чистота, порядок и достоинство, а у нас всё так. Пришвин напишет ещё книги о путешествиях в Крым, Казахстан и Заволжье, к староверам и граду Китежу — а на Север вернётся уже в 1930-е и привезёт отсюда книгу «Берендеева чаща» и фотографии Соловецкого монастыря, уже превращённого в лагерь. — Ю. С.

Павел Муратов. Образы Италии (1911–1912)

Говоря о Риме, прежде всего помнишь не об его истории, его людях, древних памятниках и художественных сокровищах, но об этом чувстве Рима, записанном на страницах своей жизни.

Самый полный и подробный путеводитель по Италии и одновременно главная русская книга об итальянском искусстве. Энциклопедист, прозаик, историк и переводчик, Муратов демонстрирует ещё фантастический талант осмысления, мастерство точных обобщений. Название неподъёмного трёхтомника в точности соответствует его содержанию: Муратов создаёт именно что образы городов, концепты Рима, Венеции и Флоренции, объединяющие все памятники и достопримечательности в единое художественное целое. В отличие от прочих русских писателей начала прошлого века, Бенуа или Мережковского, для Муратова в Италии ценны не сами произведения Леонардо или Бернини, вернее, не только они. Сама Италия, каждый из её городов для него — самостоятельное произведение искусства, плод человеческой фантазии и силы духа.

Муратов не стремится перечислить все картины, хранящиеся в венецианском музее Коррер или галерее Академии, — чтобы понять город, достаточно определить самого венецианского из всех живописцев, и им становится Карпаччо : посмотрел в музее, на выходе сверил увиденное с окружающим ландшафтом. Точно так же не ставит перед собой задачи описать все достопримечательности Рима — хватит тех, которые ярче всего показывают, каким город был при Цезаре, каким при папе Сиксте IV, где надо оказаться, чтобы почувствовать себя в той или иной эпохе, буквально — с какой стороны в город въезжать, по какой улице идти, о какой книге вспомнить по дороге, какую мелодию насвистывать. Муратов размечает культурную карту Италии для многих поколений русских читателей и создаёт её легенду, с которой так или иначе соотносят себя его последователи, от автора «Набережной неисцелимых» до обычного туриста, делающего селфи на фоне Колизея, — образ вечной мечты просвещённого русского человека, идеального воплощения европейского (а значит, и русского) духа, его небесной родины, раскинувшейся на самых живописных холмах. — И. Ч.

Владимир Арсеньев. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала (1921)

Дерсу повернул голову в сторону шума и громко закричал что-то на своём языке.

— Кому ты кричишь? — спросил я его. — Наша прогнал чёрта из юрты, теперь его сердится — лёд ломает, — отвечал гольд.

И, высунув голову за полотнища палатки, он опять стал громко говорить кому-то в пространство.

Ещё в юности Владимир Арсеньев страшно заинтересовался Дальним Востоком — под влиянием своего преподавателя в юнкерском училище, путешественника Михаила Грум-Гржимайло . И, когда позднее получил назначение на службу во Владивосток, вспомнил о своём старом увлечении, принялся изучать местную историю и начал путешествовать по окрестностям, составлять карты. В итоге военный превратился в серьёзнейшего учёного и всю оставшуюся жизнь посвятил науке.

Но славу ему принесли не научные открытия, а две книги о путешествиях по лесам Дальнего Востока в компании нанайца Дерсу Узалы. В них Арсеньев подробно документирует свои экспедиции: топографию Сихотэ-Алиня, тропы, ведущие к морю, места обитания тигров и изюбрей. Но, конечно, самое яркое тут — сам тип героя. Узала — классический человек природы, «благородный дикарь» . Он знает тайгу как свои пять пальцев, отлично охотится, верит в то, что туман — это потеющие горы, разговаривает с тигром («Наша дорога ходи, тебе мешай нету. Как твоя сзади ходи?»). Наконец, именно он вводит в сюжет книги целую галерею дальневосточных аборигенов, заставляет их действовать: например, старого китайца — переживать просветление и возвращаться в оставленную семью. Но в первую очередь Дерсу у Арсеньева — представитель вымирающего народа. В книге постоянно подчёркивается: жили себе нанайцы и другие народы здесь, пока не пришли русские, китайцы и корейцы, не вырубили леса и не разрушили их тихую жизнь. В этом смысле «Дерсу» — травелог по уходящей в прошлое территории, которую уничтожает цивилизация и русская колонизация. Лишнее доказательство того, что мир, описанный Арсеньевым, кончился — судьба главного героя. Реальный, не книжный Дерсу в итоге переехал ненадолго в город, жить там не смог, ушёл в родные леса, а по дороге его убили. — И. Ч.

Илья Эренбург. Виза времени (1922–1931)

В парижском «Салоне независимых» самые «левые» картины подписаны чешскими именами. О технике «Потёмкина» здесь написано куда больше, чем в Москве. В театрах идут пьесы дадаистов. Степенный город как бы срывается с места, превращаясь в добровольца-разведчика.

Живущий в Европе русский писатель Илья Эренбург пишет для советских газет («Вечерней Москвы» и — позднее — «Известий») заметки о своих путешествиях. В первую очередь о столицах: молодых и напористых Варшаве и Праге, северных и грубоватых Стокгольме и Осло, традиционных культурных центрах Париже и Берлине. Для него здесь ценны не достопримечательности, а дух современности, художественные течения и журнально-газетные диспуты. Очевидно, Скандинавия для него — не горы, озёра и фьорды, а земля Стриндберга, Ибсена, Гамсуна и Грига. Париж важен потому, что полон литературным авангардом. Берлин дышит экспрессионизмом. Провинциальная Германия «болеет Америкой», здесь строят фантастические здания из стекла и бетона, вокзалы похожи на храмы. В итоге серия репортажей из кафе и галерей складывается в подробный путеводитель по идеям и модам межвоенной Европы.

Значение «Визы» и вообще всех книг и статей Эренбурга не понять без контекста времени их появления. Для советского читателя тридцатых-сороковых годов и далее Эренбург прорубил окно в мир, не больше и не меньше. Он был абсолютно «своим» и для парижской богемы (дружил с Пикассо и кругом сюрреалистов), и для советской литературы. «Виза» (а также написанные позже мемуары «Люди. Годы. Жизнь») была один из очень немногих, говоря современным языком, инсайдерских источников информации о том, что происходит в Европе: какие идеи правят ею, чем занято общество, каков вообще стиль жизни. И по прошествии лет ценность книги не слишком сильно поменялась. О европейской культуре писали много и на разных языках — но не в таком диапазоне (от Варшавы до Парижа) и не настолько изнутри. Теперь это редкая русскоязычная хроника художественной и интеллектуальной жизни Европы ревущих двадцатых — подробная и внимательная. — И. Ч.

Кузьма Петров-Водкин. Самаркандия: из путевых набросков 1921 года (1923)

Изъеденный с головы до пяток ночными москитами, я хожу ночевать на крышу у тюбетеечного базара.

На крышах особый город: здесь проводят вечера и ночи.

Крышами женщины ходят в гости друг к другу.

Сверху не видно улиц. Заросшие травой и маком, здесь свои улицы и площади.

Хотя бы и слабый ветерок отгоняет не видимых глазом насекомых.

Хорошо раздуваются лёгкие: кажется, из глубины неба накачивает их воздух.

Звёзды, звёзды!

Специфически советская форма травелога, которая обычно пряталась под именем «очерк», во многом выросла из орнаментальной прозы Серебряного века. На стиль записок художника Петрова-Водкина, в 1921 году побывавшего в Самарканде в составе археологической комиссии, предположительно, повлияли очерки Андрея Белого, посвящённые поездке в Египет (1912). У Белого можно найти и свойственные художнику рассуждения о колорите пустыни — «Назовите же цвет, в который одета пустыня!», и ту же фаталистическую «восточную» философию, что у Петрова-Водкина: «где-то близко от весёлого пира из песков, веков, тысячелетий бредом просунулась громадная, безносая голова» (Белый, там же).

Серебряный век в лице Белого незаметно ходил за спинами советских писателей, обсуждавших, каким должен быть «краеведческий очерк», все двадцатые годы, и изобразительная, живописная, эмоциональная перспектива, ранним примером которой стала «Самаркандия», оказалась в этом случае очень важна. «Описание края художниками слова играет громадную, доселе не оценённую роль; художники должны ещё стать краеведами, этнографами и отчасти географами» (Андрей Белый. «Ветер с Кавказа», 1928). Большевикам, создававшим соцреализм, была близка предлагавшаяся Белым идея «научной поэмы, воспевающей картину жизни народов СССР». Научная поэма невозможна — эмоции перевесят и любые факты, и любой анализ. Как раз это и было нужно. После 1934 года советский травелог стал эмоциональной беллетристикой, правда, уже совсем не такой прекрасной, как очерки Белого и Петрова-Водкина. — Ф. К.

Лариса Рейснер. Афганистан (1925)

И всё-таки, несмотря на пестроту красок, блеск и внешнюю упоительную красоту этой жизни, меня обуревает ненависть к мёртвому Востоку. Ни проблеска нового творческого начала, ни одной книги на тысячи вёрст. Упадок, прикрытый однообразным и великолепным течением обычаев. Ничего живого... Лучше всего сады и гаремы.

Советской формой травелога был очерк, сочетавший модернистскую беллетристическую технику с мощным идеологическим зарядом. Не случайно, что критики двадцатых-тридцатых годов единодушно присвоили пальму первенства и статус матери-основательницы советского очерка именно Ларисе Рейснер. Дитя высокой петербургской культуры Серебряного века, дружившая с Мандельштамом, Гумилёвым и Вивианом Итиным , к двадцати годам уже имевшая солидный опыт литературной работы, в 1917–1920 годах обратилась, по выражению Троцкого, в «Палладу революции». В её стиле пафос борьбы, военный опыт сочетаются с точностью выражений, большой литературной эрудицией и игрой на гендерных ожиданиях (Рейснер была настоящая femme fatale ).

В 1921 году муж Рейснер Фёдор Раскольников, бывший командующий Балтийским флотом, в качестве советского посла отправился в Афганистан заключать договор о дружбе двух новых государств. Рейснер была в составе этого посольства. Написанная по итогам этого путешествия книга — свидетельство того, что советский язык описания Востока был ещё только в начале своего пути, колебался между имперским ориентализмом, делившим мир на дикость и цивилизацию, и классовой теорией с её угнетателями и угнетёнными. «Афганистан» — книга красивая и полная подробностей, что во многом объясняется исключительностью авторской позиции: как женщине Рейснер удалось заглянуть за многие закрытые двери и прийти, например, к выводу, что «пожилые женщины предпочитают перец, нежное мясо ягнят и сладости». Её восточный дневник — работа большого мастера. Чего стоят одни только мимолётные поэтические штрихи — вроде директора ткацкого завода, толстого настолько, что в сборках его живота однажды во время купания задохлась лягушка. — Ф. К.

Владимир Маяковский. Моё открытие Америки (1925–1926)

Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке зубы и зазывать в авто диким вращением глаз.

В 1925 году Маяковский совершает одно из важнейших путешествий в своей жизни — отправляется в Америку. Путь его проходил через Германию, Францию, Испанию, Кубу и Мексику. Маршрут такой сложный потому, что у поэта не было визы — и получил он её только на границе со Штатами.

Как и вся проза Маяковского, «Открытие» — вещь дробная, броская, лаконичная, написанная телеграфным стилем. На каждое предложение — один, исчерпывающий образ. Житель Нью-Йорка читает газету, сняв штаны — чтобы их не испачкать. Грабители идут на дело, но прежде советуются с адвокатом, как совершить преступление с минимальным риском.

Поэт будущего отправляется в город будущего — и, конечно, разочаровывается. Штаты Маяковского — мир, в котором всё имеет цену, а жизнь, даже художественная, строго регламентирована. Нью-Йорк полон дельцов, Чикаго и Детройт — города-фабрики. Новое искусство тут не принимают («когда человек «света» идёт в кино, он бессовестно врёт вам, что был в балете»). От небоскрёбов и метро ждут не торжества техники, а удобства. Технократический мир будущего, каким его видели футуристы, здесь победил, но перерождения человека за этой победой не последовало. — И. Ч.

Борис Пильняк. Корни японского солнца (1927)

Народ создал такой язык, на котором нет слов брани. Народ создал такую манеру обихода, которая обязывает к вежливости. Японская мораль не позволяет женщинам кричать во время родов, и они не кричат, а когда во время родов кричала жена одного из наших, русских, дипломатических работников, об этом писалось в газетах.

Путешествие в Японию Борис Пильняк, тогда ещё популярный писатель-«попутчик», совершил в 1926 году — всего через полтора года после восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией — по приглашению Японско-русского литературно-художественного общества. «На второй день моего приезда я был уже сотрудником крупнейшей демократической японской газеты «Осака-Асахи-Симбун», газеты с полуторамиллионным тиражом» — благодаря этому Пильняк, несмотря на постоянный полицейский надзор, сумел повидать «и такую Японию, которая европейцам не видна», а статьи, писавшиеся по свежим впечатлениям, позднее составили основу «Корней».

Как и многим европейцам по сей день, Япония показалась Пильняку другой планетой, где всё наоборот: «В Японии почётно самоубийство, в Европе оно почитается позором. <...> Японцы строгают фуганком, двигая им к себе, европейцы строгают фуганком, двигая его от себя». В Японии не стыдятся естественных отправлений, наготы и секса, у них общие уборные для мужчин и женщин, а проституция считается почётной профессией. Здесь своя мораль, этика и эстетика, в доме каждого крестьянина хранится шестисотлетняя родовая сабля, японцы не знают страха индивидуальной смерти, но бесконечно боятся уронить память предков.

Однако писатель не просто любуется экзотикой, а пытается разрешить парадокс: каким образом эта древняя культура, чьи тысячелетние обычаи «поистине крепки, как клыки мамонта», смогла модернизироваться? Япония, «имеющая супердредноуты, газеты с миллионным тиражом и вертикальные тресты, одной ногой ещё стоит в средневековье. Возьмите непрекращающиеся распарывания животов… культ демонов и неистребимый институт наложниц». Ответ на этот вопрос писатель видит в национальном характере, воспитанном самой природой Японского архипелага: пусть на взгляд туриста он очень красив — это «вулканическая держава организованного нищенства», землетрясений, плесени и дождей. Его единственное природное ископаемое — национальная воля и трудолюбие, благодаря которым каждый плодородный пятачок возделан, а леса высажены по ниточке: писатель даже полагает, что японская нация за сорок лет увеличила свой средний рост на два вершка усилием воли.

После публикации «Корни» были раскритикованы в «Правде» за неверную политическую оптику, «играющую на руку японскому империализму». В тот момент это сошло писателю с рук; уже через несколько лет ему пришлось отрекаться от своей блестящей книги, но это не помогло. В 1938 году Пильняка расстреляли по сфабрикованному обвинению в шпионаже в пользу Японии, книги его были изъяты из обращения на десятилетия. — В. Б.

Николай Рерих. Сердце Азии (1929)

Для знатока положения, который потрудился пройти необъятные пространства Азии, Дацаны Шамбалы зазвучат как рог призыва. Для знающего эта новость получит значение реальности, многозначительной для будущего. В этом кратком сообщении человек, прикоснувшийся к истокам Азии, почувствует, насколько живы и реальны в Азии так называемые пророчества и легенды, идущие из незапамятной древности.

Центральноазиатская экспедиция Николая Рериха сама по себе окружена легендами и теориями заговора: исследователи до сих пор гадают, в чём была её главная цель — поиски Шамбалы? Секретное задание ОГПУ? Создание единого монголо-сибирского государства? Попытка привить побег коммунизма к буддийскому древу? По версии самого Рериха, им руководил всего лишь интерес к изучению памятников древности; так или иначе, это одна из самых захватывающих историй XX века. Экспедиция продолжалась пять лет, маршрут её проходил от севера Индии через непроходимые горные хребты, Кашмир, Синьцзян, Алтай, Тибет и Монголию. На подходах к Лхасе экспедиция едва избежала гибели: тибетские военные пять месяцев держат её в снегу на горном плато. При этом, помимо скрытых от посторонних глаз результатов и экзотических артефактов вроде «Письма Махатм советскому правительству», результатом её стали многочисленные археологические находки, древние манускрипты, этнографические исследования, более пятисот картин, написанных Рерихом за время экспедиции, и заведомо неполный отчёт о ней, содержащийся в книге «Сердце Азии».

Рерих пишет о местах, где ему довелось побывать, как художник. Джунгли сменяются снежными завалами, зелёный цвет — белым. Одежда жителей Гималаев напоминает ему цвета византийских икон. Скальные монастыри в горах он видит «со стороны композиционно-художественной». Помимо поэтических описаний, Рерих умещает в «Сердце» целую хрестоматию буддийских легенд — о трубах и колокольчиках храмов и монастырей, о китайском императоре, который хотел провести ламу, усадив его на священные книги, но те превратились просто в кипу бумаг, и про русского бунтаря, строителя города в пустыне Гоби, которого местные называют Джеламой. Наконец — в точности следуя постулатам теософии — передаёт легенды о пребывании в Индии Иисуса Христа, а местами превращает повествование в медитацию о поисках истины. Рерих грезит о мистическом браке Востока и Запада, в котором теория относительности и звучание терменвокса соединяются с древними буддийскими легендами, и видит себя как вестника этого высокого союза — если не в действительности, где его истинные мотивы остаются загадкой, то в созданной им книге. — Ю. С.

Осип Мандельштам. Путешествие в Армению (1931–1932)

Что сказать о севанском климате?

— Золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца.

Само путешествие Мандельштама в Армению — важный этап в биографии поэта. К моменту этой поездки Мандельштам несколько лет не писал стихи, занимался переводами, был редактором газеты «Московский комсомолец». Но и эту работу потерял — был в ужасном финансовом положении, буквально голодал. Чтобы спасти его, покровительствовавший поэту Николай Бухарин помог оформить командировку на Кавказ, подальше от писательских дрязг, скандалов и быта. В Армению, по воспоминаниям Надежды Мандельштам, поехал, не планируя возвращаться: навсегда.

«Путешествие» написано, когда все эти планы уже рухнули, поэт вернулся в Москву. И эссе превращается в хронику перерождения, возвращения к стихам. Из прозы, видов, встреченных персонажей рождаются странные, парадоксальные образы. Озеро Севан словно кто-то подковал. Облака «служат» Арарату. От армянских церквей крошатся зубы зрения. Достаётся не только стране — этот новый взгляд распространяется на персонажей. Поэт Безыменский — «чернильный купец». Лицо профессора Хачатурьяна обтянуто «орлиной кожей». На лбу друга, Бориса Кузина, сдвигается и раздвигается «гармоника басурманских морщинок». Президенту абхазской академии наук хочется передать привет от Тартарена из Тараскона — настолько он похож на весельчака и враля из романов Альфонса Доде.

Спустя сто лет после «Путешествия в Арзрум» Мандельштам следует по тем же местам, что и Пушкин, — и пересочиняет топос Кавказа. Теперь это уже не место колониальной политики, воли и непонятных нравов, а пространство чистой поэзии, которое само собой прочищает слух и зрение художника, позволяет ему увидеть мир по-новому. — И. Ч.

Илья Ильф, Евгений Петров. Одноэтажная Америка (1937)

Нам было грустно от нью-йоркского счастья.

Ильф и Петров открыли для русской литературы Америку. Ещё до них в Соединённых Штатах побывали Горький и Маяковский, но они писали в основном о Нью-Йорке, а если забирались дальше, то ненадолго. Авторы же «Двенадцати стульев» пересекли страну с востока на запад и составили настоящий атлас Штатов. За три с половиной месяца они успели изучить в Америке, кажется, вообще всё — вплоть до системы выборов («приходит ракетир-политишен и шантажом или угрозами заставляет голосовать хорошего человека за какого-то жулика»). Небоскрёбы и светящиеся вывески, индейские резервации и фабрики, электрический стул (посещение тюрьмы авторам неожиданно организует Хемингуэй, с которым они в путешествии знакомятся) и мафия, разврат бурлеска и безвкусная, сплошь консервированная еда, коктейли и коллеги-литераторы. Наконец, реслинг и американский футбол.

Как и в романах, Ильф и Петров отмечают в окружающей реальности, быту самое главное — а потом мгновенно эти элементы пародируют, превращают в игру слов. И, конечно, в «Америке» им не изменяет их патентованное остроумие («жену он забыл внизу, а зонтик наверху»), умение строить парадоксальные сравнения («американские города похожи друг на друга, как пять канадских близнецов, которых путает даже их нежная мама») и наивный, как будто детский взгляд на мир (Хемингуэй оказывается «большим человеком с усами и облупившимся на солнце носом»).

Конечно, книга корреспондентов «Правды» и «Огонька» тенденциозна. Например, глава «Американская демократия» — злая сатира на американское общество: «Каждый раз, когда начинаешь перебирать в памяти элементы, из которых складывается американская жизнь, вспоминаются именно бандиты, а если не бандиты, то ракетиры, а если не ракетиры, то банкиры», — заключают авторы. Но даже тут симпатии Ильфа и Петрова к «американской жизни» очевидны: они всё равно пассаж о демократии завершают определением Штатов как «вольнолюбивой и работящей страны». — И. Ч.

Михаил Водопьянов. К сердцу Арктики (1939)

— Проверили? — спросил Шмидт.

— Да, под нами полюс, — подтвердил Спирин, — но я прошу пролететь за полюс.

— Это зачем?

— Для страховки.

— Правильно, — согласился Шмидт, — лучше перелететь, чем не долететь.

Сначала я запротестовал:

— Ведь не ошиблись же вы, ведь полюс под нами!

Но, подумав, согласился: лучше перевыполнить задание, чем недовыполнить.

У знаменитого лётчика Михаила Водопьянова была слабость — он хотел стать писателем. К тридцати пяти годам этот бывший крестьянский мальчик, получивший звание Героя Советского Союза за участие в спасении челюскинцев, стал частью сонма советских полубогов и ощутил кризис среднего возраста. «Мне скоро сорок, после сорока летать, говорят, уже не полагается» — с таких раздумий начинается его лучшая книга, посвящённая авиаэкспедиции 1937 года, доставившей на Северный полюс папанинцев . Это предприятие завершилось триумфом Водопьянова — и в качестве полярного лётчика, и в качестве литератора. В день, когда самолёт Водопьянова произвёл посадку на полюсе, в московском Реалистическом театре шла премьера его пьесы «Мечта» (1937): литературное alter ego Водопьянова, лётчик Бесфамильный, поднимал над декоративными торосами красный флаг. Театральный успех Водопьянова, в связи с которым публика приписывала ему лидирующую роль в полярном проекте, заставлял коллег ревновать. Отто Шмидт раздражался, когда слышал от журналистов, что идею дрейфующей полярной станции придумал Водопьянов.

При всей ходульности его «настоящих» художественных произведений, Водопьянову-очеркисту нужно отдать должное. Оптимистические главы, демонстрирующие прогресс советского полярного проекта, отсылают и к хорошо известным автору Нансену с Амундсеном, и к «литературе факта». Чего стоят полные иронии портреты товарищей по экспедиции! Кажется, именно Водопьянов придумал изображать руководителя дрейфующей станции Ивана Папанина как жовиального комического трикстера. Однако, как и положено в Арктике, хорошая погода мгновенно сменяется бурей, и нужно заметить, что драматические ночные полёты, посадки на льдину и сражения с белыми медведями до сих пор работают как надо. — Ф. К.

Владимир Солоухин. Владимирские просёлки (1956)

А попробуйте лечь под берёзой на мягкую прохладную траву так, чтобы только отдельные блики солнца и яркой полдневной синевы процеживались к вам сквозь листву. Чего-чего не нашепчет вам берёза, тихо склонившись к изголовью, каких не нашелестит ласковых слов, чудных сказок, каких не навеет светлых чувств!

Этот манифест деревенской прозы был опубликован почти одновременно с книгой Керуака «В дороге» (1957) и, по сути дела, повествовал о том же самом — о поиске настоящей Родины, которая скрыта настолько близко, что при её поиске можно обойтись самыми скромными средствами: «ночевать удобнее в избах крестьян и питаться у них же». Солоухин сообщает, что ради путешествия по Владимирской области отказался от посещения некоей соблазнительной страны, о которой мечтал с детства, — и, хотя это отдаёт советской пропагандой в стиле «не нужен мне берег турецкий», всё, кажется, несколько тоньше, дальше от агитпропа, ближе к Керуаку. Мы-то понимаем теперь, что оба писателя (почти ровесники) искали не только Родину, но и самих себя.

Разыгрывая стандартную роль городского недотёпы-путешественника, Солоухин, отправившийся в путь с очень похожими на сталинский агитпроп лозунгами, за восемьсот километров скитаний по Владимирской области приходит к совершенно новым вопросам — уже позднесоветским, хорошо знакомым и нам. Как и положено, всё идёт не по плану. Жена Роза отказывается возвращаться домой, усложняя жизнь путешественника, крестьяне не хотят пускать его на порог, в лесной чаще почему-то стоит диван, идиллическая старуха разбавляет молоко так, что пить невозможно, деревни не процветают, а торчат среди летней травы, как опустевшие беззубые рты, производства льют в реку кислоту, в монологах рыбаков и председателей, которые встречаются путешественникам среди восхитительных ландшафтов, то и дело без обиняков упоминаются кошмары предшествующих десятилетий, коллективизация и культ личности. Это текст, с которого в мире советских травелогов начинается оттепель. — Ф. К.

Юрий Казаков. Северный дневник (1960)

Бывают минуты, когда кажется, что живёшь ты здесь веки вечные и впереди у тебя ещё больше времени, и вовсе не нужно жадно пускаться в изучение, а может быть, самое важное сейчас — просто посидеть и посмотреть.

Жанр производственного очерка в конце двадцатых — начале тридцатых стал основным инструментом описания страны. Литераторы, иногда бригадами, иногда поодиночке, ездили по Советскому Союзу, изображая его как совокупность стремительно возводящихся предприятий. Утратив свежесть в сталинский период, этот жанр обрёл второе рождение в шестидесятых, когда начались попытки вернуться к идеалам «эпохи первых пятилеток». Позднесоветские травелоги балансируют между двумя полюсами: на одном утомительная газетная пропаганда, восхваляющая стройки коммунизма, на другом — художественная литература, которая стремится уйти от назойливой общественной жизни как можно дальше. «Северный дневник» Юрия Казакова, посвящённый плаванию писателя на сейнере «Юшар» вдоль берегов Белого моря, как раз один из таких опытов. Казаков касается производственной деятельности только формально, то и дело отвлекаясь от описаний рыбозаводов на флегматичные лирические отступления. Он отказывается даже от этнографии, другой стандартной цели путешествующих писателей. Его интонация — опустошённая: бесконечный полярный день, на крыльце сидит сторожиха и дремлет, надо писать о трудовом подвиге, а хочется думать о старухе почтальонше, как ей одиноко живётся. — Ф. К.

Андрей Битов. Уроки Армении (1969)

Есть вещи, про которые невозможно сказать, что ты их когда-то увидел впервые, — они у тебя в крови. Я видел такой дворик впервые, но это фраза для протокола. Я знал его всегда — и это будет гораздо точнее....

В 1967 году 30-летний Андрей Битов приезжает в Армению, чтобы написать небольшой журналистский очерк, но получается целая книга — хитро скроенный сборник вольных эссе. В некотором смысле Битов развивает тот образ Кавказа, который создал Мандельштам: земля, которая «прочищает глаза», меняет оптику и позволяет освободиться от суеты. Как и у Мандельштама, топография — развалины храма Звартноц, Севан, Арарат, монастырь Гегард — только отправные точки для вольной импровизации писателя. Арарат невозможно разглядеть, Севан величественен, но приносит автору лишь утомление и простуду. Древний монастырь Гегард — «чудо человеческой веры» — выводит Битова сначала к обязательным рассуждениям о беспощадности времени, а потом — наоборот: о том, что разрушает древности не только течение лет, но и человеческая воля.

Битов заканчивает книгу возвращением в Москву. Ему важно показать контраст между яркой и ясной Арменией, в которой всё видно лучше, ощущается сильнее, — и тусклой, лишённой чёткой топографии и ориентиров Москвой. После Армении ещё виднее, что в метрополии (да, колониальный дискурс тоже встаёт в финале в полный рост), в отличие от колонии, нет цельности, монолитности: «До чего же удивительно русское слово — безобразие. Без образа. Образа нет…» — И. Ч.

Юрий Сенкевич. На «Ра» через Атлантику (1973)

Мы уже забыли весёлые времена, когда можно было свободно разгуливать по кораблю. Вся корма и весь правый борт практически целиком в воде. Вода почти полностью покрывает носовую палубу, и готовить пищу всё труднее, кроме того, «Ра» деформировался. Срединная его часть выгнулась, борта опустились, корпус вывернулся спиралью. Сухими (сравнительно!) остаются кусочек на самом носу да часть левой палубы вдоль кабины. Внутри хижины тоже несладко. Ящики плавают, на них плавают наши постели. Временами, когда приходят особенно большие волны, постели встают на дыбы. Крыша прогнулась, а пол выпятился, и передвигаться по хижине возможно лишь на четвереньках. Безусловно, наше плаванье не идёт ни в какое сравнение с «Кон-Тики». Там — морская прогулка с хорошей рыбалкой, здесь — пятьдесят дней борьбы за курс, за корабль, за жизнь.

В конце 1960-х норвежец Тур Хейердал, сделавшийся всемирно известным после плавания из Перу в Полинезию на плоту «Кон-Тики», решает проверить очередную свою гипотезу: в культурах Древнего Египта и доколумбовых цивилизаций Америки подозрительно много общего (пирамиды, мумии, иероглифы, трепанация черепа) — не могло ли случиться так, что египтяне в незапамятной древности доплыли до Мексики и привезли свои нравы и обычаи с собой? Как и с другими своими предположениями, Хейердал ставит опыт на себе: строит парусную лодку из папируса, собирает интернациональный экипаж (восемь представителей разных стран плюс голубь, селезень и обезьянка) и отправляется в путь от берегов Марокко, надеясь использовать силу Канарского течения и доплыть до Нового Света. Со второй попытки Хейердал добирается до Барбадоса, в составе его команды — советский врач Юрий Сенкевич, будущий ведущий телевизионного «Клуба кинопутешествий», его глазами мы и видим эту экспедицию.

Лодка «Ра» чрезвычайно элегантно выглядит на фотографиях, на деле это плавучий трансформер, в котором всё время что-то ломается, отваливается и даёт течь — а команде необходимо всё это прилаживать, перепривязывать или выбрасывать за борт. Изрядная часть этих заметок напоминает панические сообщения в мессенджере — порвался очередной линь или брас, форштевень трещит, корма уходит под воду! Восемь человек непрерывно заняты перекомпоновкой деталей утлого намокающего судёнышка — с тем, чтобы оно всё-таки куда-нибудь доплыло, — и одновременно притиркой друг к другу: психологическая совместимость в этом предприятии не менее важна, чем устойчивость судна. А тут ещё шторма, и грозный мыс Юби, и ядовитая медуза физалия. Но все тяготы снимаются интонацией рассказчика — доброжелательного и лёгкого человека, успевающего и починить весло, и вылечить заболевшего, и похвалить изжаренную на завтрак яичницу, и поразмышлять о безграничности океана, истории и человеческого познания. И эта интонация убеждает нас, что все барьеры, разделяющие людей, оказываются преодолимы — если видеть общую цель, не унывать перед лицом опасностей, а когда трудности отступят, пропустить вместе по стопочке. — Ю. С.

Юрий Коваль. Избушка на Вишере (1975)

Хариусы мушкарят. Ловят мушку. Хариусы мушкарят, и мы мушкарим.

Советская линия «певцов русской природы» (так Паустовский однажды назвал Пришвина) была наследницей пейзажной традиции колониального травелога, эстетизировавшей дикий ландшафт, умалчивая при этом о скрывавшихся в нём социальных конфликтах. В XX веке из советских записок охотников почти исчезли ермолаи и бирюки с их жизненными драмами — фигура лесного анахорета, бродившего в тростниках с ружьишком и никого не критиковавшего, была одной из немногих форм культурно дозволенного эскапизма. Конечно, открыватели берендеевых чащ и озёр Мещёры иногда тоже призывались послужить государственному делу — Паустовский мог написать книжку о Березниковском химкомбинате (1931), а Пришвин — о Соловках и Беломорско-Балтийском канале (1933), но советскими очеркистами их делала не столько тема, сколько форма. Приблизительно к 1934 году советский травелог окончательно покончил с документальностью и дневниковостью — вместо последовательного и подробного изложения путешествия полагалось выдавать разорванный нарратив, причём беллетризованный. «Певцы природы» так и работали, рисуя ослепительные лесные пейзажи, вырванные из контекста — и географического, и социального.

Юрий Коваль был продолжателем этой линии. Его очерки о бесконечных блужданиях в лесах сделаны так, что понять, чем окрестности вологодской деревни Чистый Дор («Чистый Дор», 1970) отличаются от дебрей уральской реки Вишеры («Избушка на Вишере», 1975), невозможно. Более того, часто вообще неясно не только где происходит действие, но и в чём это действие, собственно, заключается. «Босой Старикашка идёт точно по нашему пути. Я упал в шикшу. Вандыши мигом залезают в банку с хлебными крошками». Всё это этнографическое остранение длится и длится, чарующее, как будто снятое на трясущуюся ручную камеру средним и крупным планом. «Избушка на Вишере», выпущенная в виде тоненькой цветной фотокнижки, предназначалась детям, но вообще это было футуристическое предвидение. Иногда ловишь себя на том, что разглядываешь один из современных вариантов травелога — инстаграм любителя загородных поездок, пропущенный через фильтр «сепия» и снабжённый поэтическим комментарием. — Ф. К.

Василий Песков. Таёжный тупик (1983)

После расспросов — «а где же это растёт?» — старик подставил подол рубахи, но сказал Агафье, чтобы снесла лимоны в ручей — «пусть там до вечера полежат». (На другой день мы видели, как старик с дочерью по нашей инструкции выжимали лимоны в кружку и с любопытством нюхали корки.)

Василий Михайлович Песков был, вероятно, самым известным позднесоветским путешественником — причём путешественником профессиональным. Популярный с 1960-х очеркист, ведущий программы «В мире животных», автор множества публикаций, свою самую известную серию статей он выпустил в брежневско-андроповские годы — рассказав в ней о семье старообрядцев Лыковых, много десятилетий живших отшельниками в глухой хакасской тайге. Песков много раз, из года в год, посещал Лыковых, постепенно входя к ним в доверие и собирая всё новые сведения об их удивительной жизни. Несмотря на говорящий заголовок книги, путь Лыковых в 1980-х должен был казаться пусть экстремальным, но понятным эскапизмом: история людей, которые охотились без ружей, сами ткали себе одежду, не знали ни спичек, ни мыла, ни тем более газет и телефона, отказывались фотографироваться, — прогремела на весь Советский Союз и, может статься, вдохновила будущих выживальщиков. Песков умер в 2013 году, успев выпустить ещё одну книгу о Лыковых; последняя из их рода, 76-летняя Агафья Лыкова, до сих пор живёт в одинокой таёжной хижине, которую когда-то построил её отец. — Л. О.

Владимир Каганский. Камчатский дневник (1993)

…Такого мира — каким его продолжают видеть на Камчатке — просто нет. Нет больше — и уже, по-моему, быть не может — «сильного богатого мудрого» Центра. Камчатка мыслит себя объектом внешних воздействий — от забот до насилия (колонизации), — тогда как она принуждена быть субъектом, выбирающим пути в веерах (прежде всего) геополитических альтернатив. Висящий в нынешней ментальной атмосфере полуострова вопрос: а что с нами будет? — симптом беспомощности воли, дефицита целеполагания. Где же вопрошение: чем мы хотим быть?

Самыми странными десятилетиями в истории русского травелога были последнее советское и первое постсоветское десятилетия. Тип литературы, в котором воплощалась страсть соотечественников к путешествиям, вдруг ушёл на задний план. Московский географ Владимир Каганский стал одним из немногих авторов, исследовавших причины этой позднесоветской аспатиальности, то есть равнодушия по отношению к пространству, в книге «Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство» (2001). Учёный писал, что советский ландшафт создавался иерархически организованной сетью административного подчинения, горизонтальные пространственные отношения между разными его частями не только игнорировались, но прямо пресекались, а люди, населявшие этот ландшафт до распада СССР, утратили навык видеть что-либо вне своего жизненного горизонта.

Камчатский дневник 1993 года позволяет увидеть, из какой практики выросла эта теория. Автор назвал эту свою поездку самой-самой и по удалению от Москвы, и «по полученным ландшафтно-экзотическим и интеллектуальным впечатлениям, потраченным деньгам и усилиям». Первая, «пунктирная» часть «Камчатского дневника» — отражение метода, предполагающего, что географ, находясь в экспедиции, должен скрупулёзно собирать дневные впечатления и не имеет права ложиться спать, пока не заполнит полевой дневник. Позже, как правило по возвращении из путешествия, наступает время для теоретической работы. Во второй части этого текста можно видеть, как частные наблюдения путешествия соотносятся с опытом других путешествий и осмысляются как проблемы.

Взволнованный стиль этого дневника, постоянно задающего вопросы, но не дающего на них однозначных ответов, кажется, замечательно передаёт дух времени. — Ф. К.

Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Свежие комментарии