Знаменательные события

Царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей

Петр был провозглашён царем в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года.

В 1695 году он возглавил Азовские походы, в результате которых в 1711 году Россия закрепилась на побережье Азовского моря. Петр использовал опыт западноевропейских стран в развитии промышленности, торговли, культуры. По его инициативе были проведены реформы в области государственного управления (губернская реформа 1708-1715 годов, создание коллегий, Сената, органов высшего контроля), организации военного дела (введена рекрутская повинность и обязательная военная служба дворян, создана регулярная армия, велось строительство флота), промышленности, торговли, просвещения (открыты многие учебные заведения, Академия наук, принята гражданская азбука).

Победа в Северной войне (1700-1721) открыла России выход к Балтийскому морю. В 1703 году Петр основал новую столицу России – Санкт-Петербург. В результате Персидского похода в 1722-1723 годах Россия приобрела земли на побережье Каспийского моря.

После окончания Северной войны и заключения Ништадтского мирного договора, Сенат и Синод решили преподнести Петру титул императора всероссийского со следующей формулировкой: «как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны».

(22 октября) 2 ноября 1721 года Петр I принял титул Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского. Отныне Россия стала империей, что явилось свидетельством ее новой роли в международных делах. Сразу же новый титул русского царя признали Пруссия и Голландия, еще через два года - Швеция, а в последующие годы и другие страны.

В российской историографии Петр I считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в 18 веке. Единства в оценке деятельности Петра в исторической науке нет, однако преобладает точка зрения, согласно которой реформы Петра I расчистили путь для более интенсивного экономического и культурного развития страны.

Реформы император проводил жестокими средствами, путем крайнего напряжения материальных и людских сил. Будучи создателем могущественного абсолютистского государства, Петр I добился признания за Россией странами Западной Европы авторитета великой державы.

Вступил на престол последний российский император Николай II

Николай II (Николай Александрович Романов), 26-летний сын императора Александра III, унаследовал трон 2 ноября 1894 года после скоропостижной кончины отца.

Мягкий нравом, слабовольный и нерешительный, избегавший публичных выступлений, он с самого начала не был готов к огромной работе по управлению государством, в котором на рубеже 19 и 20 столетий складывалась сложнейшая социально-политическая ситуация.

Обвенчавшись в том же году браком с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской (в православии Александрой Федоровной), Николай начал отсчет счастливым дням и годам семейной жизни, благополучие которой, кажется, и было его предназначением...

Но в 1896 году, в день торжеств по случаю коронации Николая II, произойдут трагические события на Ходынском поле, а затем чередой последуют – тяжелое поражение в Русско-японской войне, Кровавое воскресенье, революция 1905–1907 годов, Первая мировая война, Февральская революция 1917 года, отречение монарха от власти, Октябрьская революция и расстрел царской семьи.

Первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза

Утром 24 сентября 1938 года известные в стране летчицы-орденоносцы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина».

С первых часов полета самолет вступил в борьбу со стихией: после взлета машина вошла в облачность, на подходе к Новосибирску у самолета началось обледенение, на высоте 6500 метров начавшаяся болтанка вынудила поднять самолет еще выше, до высоты 7450 метров. Работать экипажу пришлось в кислородных масках и на лютом морозе.

За Красноярском в сложившихся условиях радиостанция «Родины» замолчала. По графику полета над Байкалом следовало изменить курс, чтобы выйти к Транссибирской магистрали. Но, не видя местности и не слыша радиомаяков, экипаж самолета рисковал пересечь китайскую границу. Командир принимает решение – только вперед! Облака раздвинулись лишь над Охотским морем в районе Шантарских островов.

Далее «Родина» последовала на юг, к ближайшему аэродрому в Комсомольске-на-Амуре. В 10 часов по московскому времени 25 сентября внизу показались озера реки Амгунь, и тут же на приборной панели вспыхнула красная лампочка – горючее на исходе, а в разрыве облаков – тайга. Вскоре моторы начали глохнуть. Самолет удалось посадить на болоте. Он пробыл в воздухе 26 часов 29 минут. Маршрут поиска летчиц определили по последней пеленгации Расковой, взятой Читинской радиостанцией.

На поиски были мобилизованы свыше пятидесяти самолетов, сотни пеших отрядов, следопыты на лошадях и оленях, рыбаки на лодках и катерах. Нашел самолет 3 октября экипаж биплана-разведчика Р-5 во главе с командиром М.Сахаровым. 6 октября около 11 часов утра отряд спасателей и летчицы, оставив самолет до морозов на болоте, двинулись к реке Амгунь, через поселок Кербь в Комсомольск-на-Амуре, а затем в Хабаровск.

Из Хабаровска в Москву следовали специальным поездом, увитым цветами, под гром оркестров.За выполнение этого перелета и проявленные при этом мужество и героизм Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой 2 ноября 1938 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists – IDEI) отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи (A/RES/68/163), с целью привлечения внимания мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

Дата для учреждения Дня выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне (Ghislaine Dupont) и Клоде Верлоне (Claude Verlon). Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей. Ведь, согласно международному гуманитарному праву, сотрудники СМИ, работающие в районах вооружённых конфликтов, должны пользоваться защитой и уважением представителей всех воюющих сторон.

Надо сказать, что акцент на борьбе с безнаказанностью связан с тревожным положением в сфере журналистики: за последнее десятилетие было убито более 800 журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности. Так, в 2012 году, по данным ЮНЕСКО, погибли 124 сотрудника СМИ, в 2014-м – 98, а в 2015 году – 115 журналистов. Только на Украине, начиная с 2014 года, погибли 17 сотрудников СМИ, среди которых – российские журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Анатолий Клян, итальянского фотокорреспондент Андреа Рокелли.

Не стоит забывать и о многочисленных случаях нападений на журналистов, которые происходят ежедневно, в том числе угрозы, пытки, похищения… А женщины-журналисты сталкиваются с рисками нападений сексуального характера. Таким образом прессу целенаправленно заставляют замолчать за попытки сообщить правду. И хотя в зонах боевых действиях риск пострадать выше, но и в так называемых мирных регионах журналисты тоже гибнут. В большинстве случаев – это умышленные убийства, совершенные в связи с публичными разоблачениями журналистами преступлений и актов коррупции.

Причем страшно еще и то, что только каждое десятое преступление (согласно данным ЮНЕСКО), совершенное в отношении работников СМИ, завершилось вынесением приговора. То есть, в девяти из десяти случаев преступники избегают наказания по причине нехватки ресурсов или отсутствия политической воли руководства страны, где произошло преступление.

И такая безнаказанность чревата последствиями – безнаказанность порождает безнаказанность и образует замкнутый круг. Она вселяет страх в журналистов, а в преступников – уверенность, негативно влияет на общество, позволяя правительствам продолжать цензуру. Общество теряет уверенность в собственной судебной системе, которая предназначена для защиты всех лиц от посягательств на их права.

А ведь свобода выражения мнений и свобода печати лежат в основе мандата ЮНЕСКО с момента создания Организации, которая и призывает правительства стран к проведению объективных расследований инцидентов нападений на журналистов, чтобы они могли работать без опасений расправы. Свободная пресса и плюрализм СМИ – показатель свободного, плюралистического и открытого общества. Атаки на СМИ и журналистов – это удары по демократии.

Поэтому и была установлена сегодняшняя международная дата, чтобы еще раз обратить общественное внимание на важность прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. И в резолюции, ее провозгласившей, осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении сотрудников средств массовой информации. Также эта резолюция содержит настоятельный призыв к государствам-членам ООН сделать все для предотвращения насилия в отношении журналистов.

Для этого требуется беспристрастное и оперативное расследования случаев насилия над сотрудниками СМИ и предание суду лиц, которые совершили подобные преступления. Потерпевшие должны быть обеспечены доступом к надлежащим средствам правовой защиты, а государства создать безопасные и благоприятные условия, чтобы журналисты выполняли свою работу независимо и без давления.

К самой же дате по инициативе ЮНЕСКО и ООН, совместно с Советом Европы, Европейским судом по правам человека и другими международными организациями, проводятся конференции, семинары и групповые дискуссии по тематике и проблематике Дня.

Напомним, что 15 декабря в нашей стране отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

2 ноября в народном календаре

Артемьев день

В этот день отмечается память Артемия Антиохийского — христианского святого, жившего в 4 веке. Согласно преданию, Артемий был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал гонения на христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и подвергли пыткам

На Руси было принято молить святого Артемия об избавлении от случайной смерти. Также его считали защитником от разного рода болезней – например, от грыжи. Также Артемия почитают своим покровителем военачальники и атаманы.

Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. «Волчий корень ему покорен. Волчье лыко — его улыбка», — так говорили о родившемся на Артемия. Знали также, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод.

На Артемия также было принято квасить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа

Родились в этот день

Клеопатра

последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев

2 ноября 69 до н. э. — 12 августа 30 до н. э.

Клеопатра правила Египтом 22 года совместно со своими мужьями, а затем стала независимой царицей страны вплоть до завоевания ее римлянами. Официальный титул Клеопатры Теа Филопатор означает «богиня, любящая отца». Клеопатра считается легендарной личностью. Несмотря на неканоническую внешность, она вдохновила множество скульпторов, художников и режиссеров.

Клеопатра VII Филопатор (др.-греч. Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ) родилась 2 ноября 69 до н. э. предположительно в Александрии и стала продолжательницей династии Птолемеев. Эта династия была основана военачальником Александра Македонского, который стал править Египтом после смерти Александра.

Птолемей Авлет завещал бразды правления своему старшему сыну Птолемею XII и дочери Клеопатре. По традиции родные брат и сестра должны были пожениться.

В 51 году до н.э. Птолемей XII умирает, оставляя трон своему младшему брату Птолемею XIII, который в возрасте 9 лет стал правителем Египта и вторым мужем Клеопатры. В результате интриг молодые правители ссорятся. Клеопатра бежит в Сирию и собирает войско против своего мужа.

Гай Юлий Цезарь пытается предотвратить войну, уповая на завещание Авлета, по которому Клеопатра и Птолемей должны править вместе. Но попытка заканчивается неудачей, и в результате восстания Птолемей гибнет и с этого времени, несмотря на остальные браки, Клеопатра фактически единолично правит Египтом.

Марк Антокольский

русский скульптор

2 ноября 1843 — 9 июля 1902

Марк Матвеевич Антокольский родился (21 октября) 2 ноября 1843 года в городе Вильне, в многодетной еврейской семье. Талант к рисованию у него проявился еще в детстве. Родители хоть и не одобряли художественного увлечения Марка, но когда он подрос, все-таки отдали ребенка в подмастерья к резчику по дереву. «Иван Грозный»

Вскоре его работы заметила и высоко оценила известная в те годы покровительница искусств А.А. Назимова. Благодаря ей Антокольского принимают в скульптурный класс Академии художеств.

Учась в Академии, молодой скульптор был неоднократно награжден: в 1864 году получил серебряную медаль за горельеф «Еврей-портной», а через год и золотую – за скульптуру «Скупой».

"Иван Грозный"

Увлечение Антокольского российской историей и литературой нашло отражение в его творениях: статуе «Иван Грозный» и памятнике Петру I. Статуя «Иван Грозный», первая серьезная работа мастера, оказала неизгладимое впечатление не только на совет Академии, но даже на Александра II.

Скульптору присуждают высшую награду в тех кругах – звание академика. А император покупает статую для Эрмитажа за огромные по тем временам деньги – 8 тыс. рублей. Большую честь оказал Антокольскому и Кенсингтонский музей в Лондоне, пожелав приобрести гипсовую копию статуи. Фрагмент скульптуры «Ермак»

После окончания Академии скульптор отправляется на практику в Европу, посещает Париж и Рим. Там Антокольский воплощает в камне свою давнюю задумку – статую Петра I.

Талантливого скульптора замечают и в Европе. На Всемирной выставке в 1878 году в Париже ему присуждают французский орден Почетного легиона и избирают членом-корреспондентом Парижской академии. Примеру Парижа вскоре следуют и Берлинская, Лондонская и Венская академии.

"Ярослав Мудрый"

"Ермак"

Из ярких работ Антокольского стоит отметить статую «Нестор-летописец», майолику «Ярослав Мудрый» и бронзовую статую «Ермак».

Скончался Марк Матвеевич Антокольский 9 июля 1902 года во Франкфурте-на-Майне, похоронен в Петербурге на Преображенском еврейском кладбище.

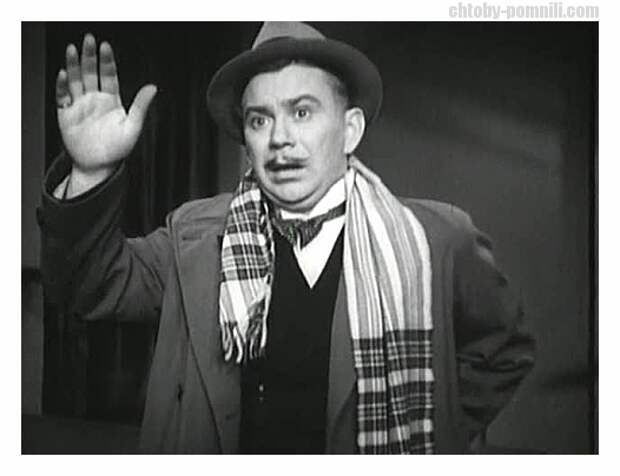

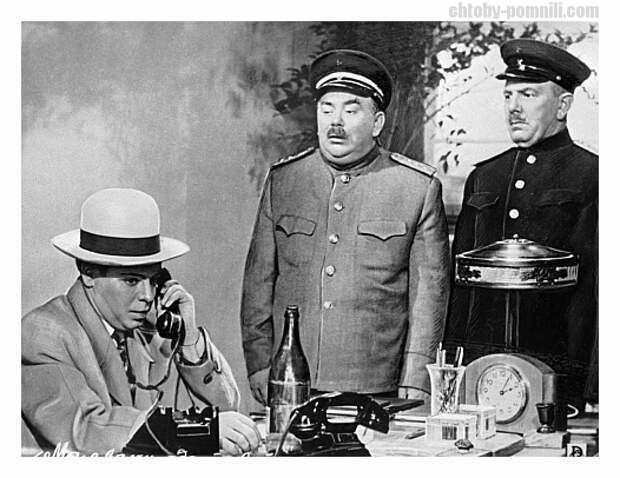

Михаил Яншинсоветский

актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР

2 ноября 1902 — 17 июля 1976

Народный артист СССР (1955). Лауреат Государственной премии СССР (1975). Лауреат Государственной РСФСР имени К.С.Станиславского (1970, за театральную работу). Родился 2 ноября 1902 г. в г. Юхнове Смоленской губернии (ныне - Калужская область) в семье банковского служащего. В 1909-1916 гг. - ученик Ольховского городского реального училища в Москве. В 1916-1919 гг. учился в Московском среднем Комиссаровском техническом училище. В 1919 г. - студент Высшего технического училища (ныне МГТУ имени Баумана) в Москве. В том же году ушёл добровольцем в Красную Армию, служил в войсках внутренней охраны, участвовал в подавлении антоновского восстания в Тамбовской губернии.

В 1922 г. Яншин был принят во 2-ю студию МХТ. Участвовал в массовых сценах спектаклей 2-й Студии и в концертных программах. В сентябре 1924 г. вместе с группой молодых актёров (Н. П. Хмелёв, М. Н. Кедров, Б. Н. Ливанов и др.) вступил в труппу МХАТа. Первыми его ролями стали Выборный в спектакле "Царь Фёдор Иоаннович" А. К. Толстого, Петрушка в "Горе от ума", Добчинский в "Ревизоре". Но заметили молодого актёра только в 1926 г., когда он с оглушительным успехом сыграл Лариосика в спектакле "Дни Турбиных" - смешливо-простоватого юношу, наивного и преисполненного надежд на будущее. Наутро после премьеры Яншин проснулся знаменитым.

Смотрите: «Лариосик!»

СКАЖИ только одно слово: «Яншин» — и не надо добавлять никаких званий, ни даже имени-отчества. Услышав это имя, всяк улыбался. «Смотрите: Лариосик!» — и человек радовался, словно встретил старого задушевного друга. Так же преследовали Фаину Георгиевну Раневскую вечным: «Муля, не нервируй меня».

Лариосик, с его студенческой тужуркой, черным бантом галстука и «душевно вам признателен», был первой большой ролью артиста. 5 октября 1926 года, перед премьерой «Дней Турбиных», Москвин сказал Яншину: «Завтра ты проснешься знаменитым артистом». (Сам Москвин проснулся знаменитым на следующий день после открытия Художественного общедоступного театра, сыграв царя Федора Иоанновича. Именно его царь Федор был самым сильным впечатлением детства Яншина.)

Москвин оказался прав: успех Яншина и всего спектакля был по-тря-са-ющий! Сам Станиславский, когда режиссер Судаков с молодыми исполнителями показали ему в фойе почти готовую работу, смеялся, плакал, снимал пенсне и грыз руку, что означало крайнюю увлеченность.

Лариосик, кузен из Житомира — наивный, трогательный неудачник, — как ни забавно, принес артисту немалые дивиденды. С едой, да и со всем остальным тогда было трудно, но стоило зайти Яншину в любой магазин, как для него находилось все, что нужно. Благодаря Лариосику у Яншина появился целый сонм поклонниц. А женился он на актрисе Художественного театра Веронике Полонской. (Той самой Веронике Витольдовне, которая позже стала последней, трагической любовью Маяковского.) В ноябре, через полтора месяца после премьеры «Дней Турбиных», Яншин венчался с ней в церкви. Михаил Булгаков был на этой свадьбе шафером.

Вероника Полонская и Ляля Черная

ВЕРОНИКЕ было восемнадцать, Яншину — двадцать четыре. Они боготворили свой театр, жили им: ах, Станиславский! ах, Немирович-Данченко! — но их жизнь вмещала и многое другое. Яншин вообще был человеком страстно увлекающимся.

Стоило ему броситься с головой в одно из своих хобби (тогда этого слова еще не знали), и он мог забыть о времени. Как-то он играл в шахматы с Добронравовым с семи вечера до семи утра. Просто не взглянул на часы. Домашних не предупредил, и они волновались, ждали несчастья. Увлечений у Яншина было несчетно: рыбалка, охота, плавание, бильярд, футбол, конный спорт. Из всех видов спорта он не занимался разве только боксом и штангой. Трудно представить, как он все успевал — при своей-то огромной загрузке в театре.

На бегах Яншин и Полонская познакомились с Маяковским. Маяковский относился к Полонской подчеркнуто нежно и рыцарственно. «Когда она входит в комнату, — говорил поэт, — все становится светлее». Отношения с нею и дружба с Яншиным развивались параллельно.

Накануне самоубийства поэта они провели вечер втроем. Утром Вероника была у Владимира Владимировича, он требовал, чтобы она не уходила, осталась с ним навсегда, бросила театр. Ей пора было на репетицию, да и прежде она считала необходимым объясниться с Яншиным. Только она вышла, раздался выстрел…

Несмотря на невыигрышные внешние данные, Яншин имел успех у женщин и женился только на красавицах. У него было три жены, все — актрисы тех театров, где он работал, так что по женам можно проследить его трудовую биографию. Второй его женой стала знаменитая актриса Ляля Черная (настоящее имя — Надежда Киселева), дочь бывшей танцовщицы-цыганки и москвича из знатной состоятельной семьи. Еще школьницей Надя Киселева выступала в цыганском хоре ресторана «Арбатский подвал», а с самого возникновения в 1931 году театра «Ромэн» она — его прима.

Искусство перевоплощения

ОДНАЖДЫ в маленькую узкую комнату, рядом со Страстной площадью, в которой жили молодожены, зашел художник Петр Кончаловский. Больше всего его поразили руки Яншина: «Лепить ваши руки надо. Наградил же вас Бог». На яншинские руки многие обращали внимание. Они были не просто красивы, скульптурно вылеплены — это были руки артиста, его «рабочий инструмент». Руки Яншина-Лариосика были нелепы, беспомощны. Пальцы старого садовника Антонио из «Женитьбы Фигаро» были скрючены ревматизмом — руки трудяги. У чудака доктора Гаспара в «Трех толстяках» были умные, ловкие руки волшебника.

Перевоплощение бывает разным. У Хмелева внутреннее перевоплощение сочеталось с внешним, таким ярким, что его трудно было узнать. С Яншиным было иначе: он менялся внутренне, и это каждый раз рождало нового человека. Лучше всего Яншину удавались персонажи чудаковатые, безобидные, сентиментальные. Он всегда выявлял в своих героях простодушие, непринужденность поведения. Любопытно, что в Художественном театре с самого начала Яншину поручали играть немолодых людей. Играл он возрастные роли очень хорошо, клеил носы на круглое двадцатилетнее лицо, бакенбарды, длинные космы, надевал «толщинки». Во время гастролей с какой-то французской комедией, где у него была, как обычно, роль пожилого человека, его увидел известный актер и театральный деятель И. А. Слонов, который, недолго раздумывая, предложил ему «первое положение» (то есть главные роли) в саратовской антрепризе и оклад в 300 рублей в месяц, тогда как у себя в театре он получал 17. Яншин выслушал лестное предложение и отказался без колебаний. Художественный театр был для него больше чем родным домом, Станиславский был его кумиром, божеством.

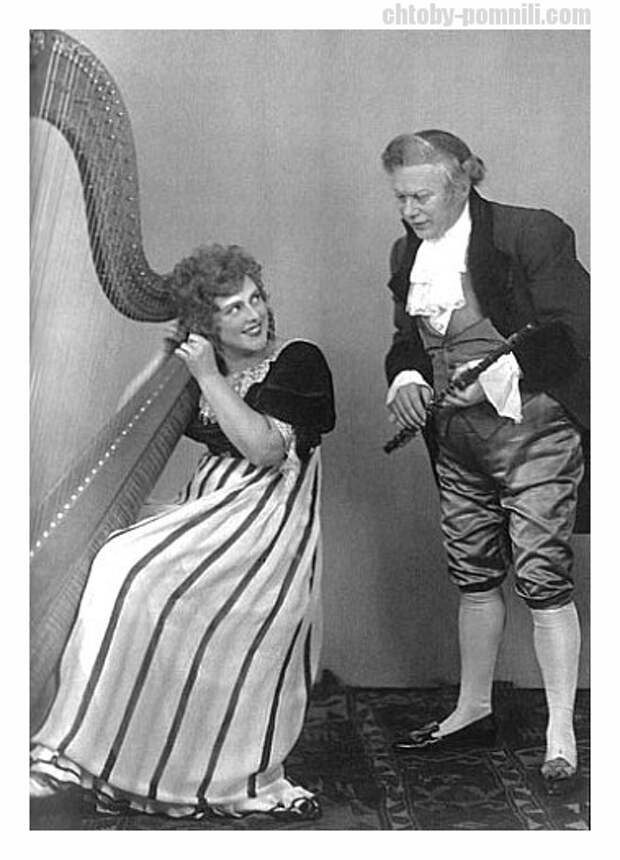

Ольга Андровская, Михаил Яншин Голубок и горлица

Яншин боялся обнаружить свою любовь к нему, а Константин Сергеевич не понял и даже выразил удивление, что Яншин на него «дурно смотрит», когда встречает в коридоре.

Яншинские штучки

ПЕРВУЮ встречу со Станиславским Яншин помнил всю жизнь. Улица Петровка, дождливый осенний день. Все спешат, боясь промокнуть. И только один высокий седой человек в пенсне, без шляпы, идет, не ускоряя шага. Все оглядываются и шепчут: «Станиславский». Константин Сергеевич был человек магнетический, им можно было любоваться, даже когда он разрезал обыкновенным ножом обыкновенную грушу в буфете. Станиславский терпеть не мог актерских штампов, не любил, когда актер пытается потрафить зрителю, не ведет его за собой, а следует за ним. Поскольку Яншин с самого начала определился как актер острохарактерный, комический, зрительская реакция невольно заставляла его еще больше смешить публику. «Обязательность успеха — препятствие для творчества», — повторял как заклинание Станиславский. В воспитательных целях он велел Яншину работать самостоятельно над Гамлетом: «Играть вы его никогда не будете, но надо, чтобы вы отвыкли от своих яншинских штучек…»

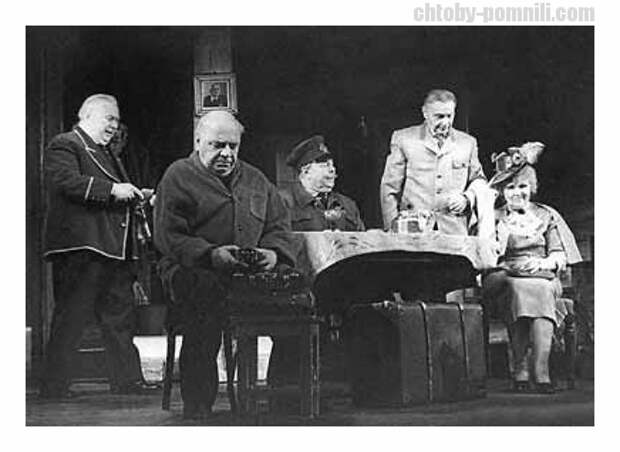

"Соло для часов с боем"-Яншин,Грибов,Станицын,Прудкин,Андровская

В жизни Яншин успевал невероятно много, он был подвижен и неутомим. Зато на сцене — плавен и нетороплив. В его размеренной, несуетливой пластике уже был юмор. Комическое возникало из несоответствия наивного, прекраснодушного персонажа и грубого, примитивного окружения. Его герои были реальны, как люди с улицы, в них ощущалась судьба. Сыгранные им чеховские персонажи — все до единого несчастны. И Сорин в «Чайке», которому не удалось ничего из того, о чем он мечтал: жить в городе, жениться, красиво говорить. И обедневший помещик Телегин по прозвищу Вафля, от которого на другой день после свадьбы сбежала жена («Дядя Ваня»). И стреляющий по мелочи взаймы Симеонов-Пищик («Вишневый сад»).

Трагический комик, лирический простак. На этом выстроены многие его роли, в том числе и знаменитейшая — сэра Питера Тизла в «Школе злословия». Сэр Питер преданно любит свою жеманную кокетку-жену и в какой-то момент понимает, что вряд ли она отвечает ему тем же. Для музыкальной дуэтной сцены с голубком и горлицей, которые никогда не ссорятся, оба — и Яншин, и Андровская — освоили музыкальные инструменты: он — флейту, она — арфу. В тургеневском «Нахлебнике» он передал горчайшую драму «маленького человека», которому исполнение давней мечты (возврат его жалкого именьица) не дает счастья. Герою Яншина, тишайшему и скромнейшему приживалу Кузовкину, теперь есть где жить, но не для чего. Кузовкин был предпоследней ролью артиста. Последняя — старый лифтер Абель из «Соло для часов с боем», человек, мало имевший, но много дающий.

Не только юбками махать…

Яншин рано стал пробовать себя в режиссуре. Никогда не оставляя Художественный театр, он в тридцатые годы возглавил малоизвестный Театр лесной промышленности, разъезжающий с театрально-концертными программами по медвежьим углам. С 1937 по 1941 год Михаил Михайлович руководил театром «Ромэн», и то были годы расцвета этого театра. Артисты получили возможность не только махать юбками, но и приблизиться к хорошей литературе: Пушкин, Лесков, Горький. Худрук занялся образованием театрального цыганского племени, устраивал лекции по истории русского и мирового театра, подтягивал «Ромэн» к МХАТу. Приглашал Качалова, Книппер-Чехову, Москвина, Тарханова. Эренбург читал там свои рассказы, из Большого театра приходила Обухова, пела старинные цыганские романсы. В 1939 году, через три года после расстрела великого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, Яншин поставил в «Ромэн» две его пьесы: «Кровавую свадьбу» и «Чудесную башмачницу». Тема Лорки — человек должен следовать законам природы — абсолютно совпадала с цыганской философией (хотя советский режим и пытался превратить цыганскую вольницу в ячейку социалистического общества). Театр — весь поголовно — был поющий, Яншин был музыкален и сам любил на свободе попеть: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья», «Клонит ветер, клонит ветер», «Потеряла я колечко, потеряла я любовь». В театре его любили, понимали, чем ему обязаны. Но началась война, и Яншин последовал за МХАТом. В семейной жизни Яншина тоже произошли перемены: Ляля Черная стала Хмелевой — вышла замуж за Николая Хмелева, родила ему сына Алешу. Михаил Михайлович стал его крестным отцом. Теплые отношения между ним и Лялей Черной не закончились, она продолжала звонить Яншину по телефону. Хмелев ревновал. После его смерти (а он скончался в 1945 году) Яншин даже переехал к ней, но ненадолго.

Пятидесятые и начало шестидесятых годов прошли у Яншина под знаком Театра им. Станиславского. Там он встретил свою последнюю любовь — обаятельную актрису Нонну Мейер, с которой прожил двадцать один год — до самой своей смерти. Она была моложе Яншина на двадцать лет. Началось с того, что он снял ее с роли. В театре ставили героическую однодневку «Жизнь начинается снова», где Нонна и Николай Дупак (долгие годы потом — директор Театра на Таганке) играли двоих разведчиков. Яншин сказал: «Это не разведчики, а Тильтиль и Митиль» (помните мальчика и девочку из «Синей птицы»?) — и заменил обоих. Она, как это ни странно, не обиделась и вообще за всю жизнь на него ни разу не обижалась.

Лариосик-2

НАДО сказать, что в 1948 — 1950 годах Театр Станиславского просто загибался. Михаил Михайлович сделал его модным у московской интеллигенции. Потом (лет через двенадцать после Яншина, при Андрее Попове, пригласившем сильную режиссерскую когорту: Анатолия Васильева, Бориса Морозова, Иосифа Райхельгауза) театр пережил вторую волну успеха. Но базу заложил Яншин. При нем сложилась сильная труппа: три Евгения — Весник, Леонов и Урбанский, Лилия Гриценко, Петр Глебов, Борис Левинсон, Елизавета Никищихина, Владимир Анисько. На премьеры «Грибоедова» и «Дней Турбиных» приходилось вызывать не только милицию, но и пожарных, однако и это не действовало: толпы «зайцев» проникали в здание, чтобы постоять хотя бы в радиорубке. Когда театр сдавал управлению культуры «Трехгрошовую оперу» Брехта, поставленную Семеном Тумановым, одна дама-чиновница предрекла, что спектакль провалится. «Да, — парировал Яншин, — провалится, но сто раз подряд». Он оказался дальновиднее высокопоставленной дамы: на Брехта зрители собирались в соседнем с театром подъезде и вели запись на билеты. Так же, как на «Ученика дьявола» Шоу. Но самым большим открытием режиссера Яншина был, наверное, Евгений Леонов. Он пришел в театр за два года до Яншина, сразу после училища. Играл в массовке, подносил самовар, словом, «был никем». Мих. Мих. критиковал его нещадно, был к нему особенно придирчив (или так молодому Леонову казалось?). «Что вы бегаете, как мышиный жеребчик? Надо постараться слиться с ролью, а не развлекать публику». На одной репетиции он обратился к Леонову: «Что у вас за страсть все изображать, наигрывать?» Леонов — обидчиво: «Вы бы лучше научили меня, как надо играть, чем критиковать». Яншин ничего не сказал, только посмотрел на артиста, и этот взгляд Евгений Павлович помнил потом всю жизнь.

Леонов был вторым (после Яншина) Лариосиком. Когда во МХАТе подбирали второй состав, Станиславский сказал, что другого Лариосика быть не может, и Яншин играл эту роль один. В 1941-м мхатовские декорации сгорели, и больше спектакль нигде не шел, ведь разрешение давалось только Художественному театру. Булгаков вообще был забыт. Нелегко досталось Яншину дозволение поставить эту пьесу. Но все же шел 1954 год, Сталин уже умер, намечалось «потепление». Работался спектакль тяжело. Роль Лариосика была истинно леоновской, но репетиции оказались долгими и мучительными. Как когда-то Станиславский с ним, Яншин тысячу раз заставлял Леонова повторять сцену первого появления Лариосика в доме Турбиных. Артист входил, произносил свой текст про кузена из Житомира, а режиссер требовал «судьбы»: долгого путешествия на санитарном поезде, бомбежки, петлюровцев. Показывал, как надо играть, а Леонов так не мог — и мучился. Это я виноват, уверял Яншин и репетировал, репетировал. Терпение у него было колоссальное, но кое-что и он не мог вынести, как человек порядочный и принципиальный. В 1963-м он ушел.

Совмещать МХАТ с Театром Станиславского немолодому, больному человеку и так было физически тяжело. А тут еще управление культуры портило нервы, запрещало к постановке хорошую пьесу «Палуба» Леонида Зорина. Спусковым крючком явился конфликт с Министерством культуры. Яншин входил в состав его репертуарной коллегии, на которой обсуждалась статья «королевы полей», ударницы-свекловодши Заглады о том, как надо писать и ставить. Яншин возразил, что не станет рассказывать Загладе, как растить свеклу. Большие писатели Софронов и Кочетов поддержали Загладу, Яншин оставил пост худрука, а театр постепенно покатился вниз.

ПОСЛЕ смерти Станиславского и Немировича Художественный театр тоже увядал. От живого, полнокровного организма остался один исторический скелет. Упадок затянулся на пятидесятые и шестидесятые, пока мхатовские «старики» не пригласили Олега Ефремова. Яншин, интересующийся театром вообще, много ходивший на спектакли, в «Современнике» не пропускал ни одного. В Ефремова верил. Приход нового руководителя вздыбил «главный театр Советского Союза».

Закулисное напряжение надо было гасить. Михаил Михайлович и Алла Константиновна Тарасова «несли вахту». Поддерживали Ефремова с его новыми авторами, чуждыми старому МХАТу: Володиным, Рощиным, Вампиловым. В театр ворвалась энергия ефремовской команды, жизнь заклокотала. Семидесятилетний Яншин, уже тяжелый в движении, с синеватыми (инфарктник же!) губами, во все вникал, лез по крутой лестнице на третий этаж, чтобы посмотреть декорации спектакля. Все было новое, непривычное, он глядел с нежностью и шепотом спрашивал: «Неужели это хорошо?» И он умел принять это новое, и радоваться, и участвовать…

Михаил Яншин скончался 17 июля 1976 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

О Михаиле Яншине был снят документальный фильм.

Награды и звания заслуженный артист РСФСР (1933)

народный артист РСФСР (1947)

Государственная премия СССР (1975) — за исполнение ролей Мамаева и Абеля в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского и «Соло для часов с боем» О. Заградника

Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1970) — за исполнение роли Кузовкина в спектакле «Нахлебник» И. С. Тургенева

народный артист СССР (1955)два ордена Ленина (1948, 1972)

орден Трудового Красного Знамени (1971)

орден «Знак Почёта» (1937)

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).

Автор текста Светлана Новикова-Ганелина

АКТЕРСКИЕ БАЙКИ

ОГУРЧИК

Народный артист Михаил Михайлович Яншин чрезвычайно ответственно относился ко всякой, даже к самой маленькой, роли. Он много работал на озвучании художественных, а также мультипликационных фильмов. Однажды, когда ему пришлось озвучивать огурец в мультфильме, он очень долго выяснял у создателей мультика, что это за огурец. В ответ на удивленные вопросы, зачем это нужно, ответил, что одно дело, когда говорит огурчик, греющийся на грядке, и совсем иное - когда он должен быть закатан хозяйкой в банку. При этом Яншин так выразительно изобразил эти два различных состояния, что художники были вынуждены внести кое-какие поправки в нарисованный ими образ. Впоследствии, если было известно, что озвучивать рисованного героя будет Михаил Яншин, художники невольно придавали персонажу черты артиста.

ЕДОКИ ШАШЛЫКОВ

Евгений Весник рассказывает, как Михаил Яншин пригласил его в ресторан с уговором, что платит тот, кто съест меньше. Пришли в ресторан, сделали заказ - по бутылке вина и по шашлыку, не считая салатов и закусок. Соревнование началось, причем заказ то и дело повторялся. На четвертом шашлыке Весник сдался и расплатился. Отправились домой, но минут через сорок Яншин останавливается и приглашает Весника в другой ресторан перекусить. Позднее выяснилось, что соревнование в ресторане Яншин устроил нарочно, потому что никто не мог "переесть" его и что четыре шашлыка для него - это всего лишь легкая закуска.

СТРАННЫЙ ЗАИМОДАВЕЦ

Рассказывают, что некий театральный администратор Яков Моисеевич Гитман, как это ни удивительно, очень любил давать деньги в долг. Еще более удивительно то, что давал он в долг денег ровно в два раза больше, чем у него просили. К примеру, попросят сотню - он немедленно выдает две, попросят двести - он вытаскивает четыреста и т.д. Михаил Яншин попробовал однажды провести эксперимент. Он подошел к Гитману и попросил сумму совершенно абсурдную по тем временам:

- Яков Моисеевич, не могли бы вы ссудить мне двадцать тысяч рублей?

- Разумеется, - невозмутимо ответил Гитман. - Приходите вечерком...

И вечером вместо двадцати тысяч, к удивлению всех участников эксперимента, были принесены сорок тысяч. Яншин, вежливо поблагодарив, от такой огромной суммы отказался. Но попросил Якова Моисеевича объяснить, наконец, всем присутствовавшим, почему он всегда дает взаймы ровно в два раза больше, чем у него просят.

- Видите ли, - сказал Яков Моисеевич, - если даешь столько, сколько просят, то иногда человек забывает возвратить долг. Когда же даешь в два раза больше, человек невольно запоминает столь необычный и непонятный поступок, немножко пугается этой необычности, а потому старается поскорее рассчитаться с долгом.

Через несколько дней Яншину представилась возможность отблагодарить Якова Моисеевича добром за добро - администратору понадобилась десятка, для того чтобы купить какую-то мелочь в буфете Дома кино, и случайно оказавшийся поблизости Яншин со словами: "Учителю от ученика!" - вручил тому два червонца.

СМЕХ В ЗАЛЕ

Михаил Яншин часто ездил по стране и успешно выступал с концертами, но с сольными программами не выступал никогда. Дело в том, что его первое сольное выступление перед зрителями произошло при весьма комических обстоятельствах. Когда объявили его номер и он вышел на сцену Колонного зала - а дебют состоялся именно на этой, самой престижной в Москве сцене, - в зале вдруг раздались смешки. Артист оглядел себя с головы до ног, но ничего смешного не обнаружил. Но едва он начал выступление и произнес первую фразу, снова послышались смешки, на этот раз более громкие. Яншин запнулся, сделал небольшую паузу и попробовал продолжить чтение. Теперь смеялись уже совсем громко, и Яншин, сбитый с толку такой странной реакцией зрительного зала, решил, что все-таки у него не в порядке костюм, кое-как дочитал свой совсем не смешной рассказ и, красный от смущения, убежал со сцены.

А произошло вот что. В Колонный зал был принят на работу новый пожарный инспектор, которому до этого в театре служить не приходилось. Он и вышел осматривать объект. Обойдя все коридоры и помещения, он, в конце концов, оказался на сцене, за спиной у Михаила Яншина - в пожарной форме, при медном шлеме - и расхаживал как ни в чем не бывало.

Текст подготовлен по материалам книги "ЖЗЛ. Актеры кино".

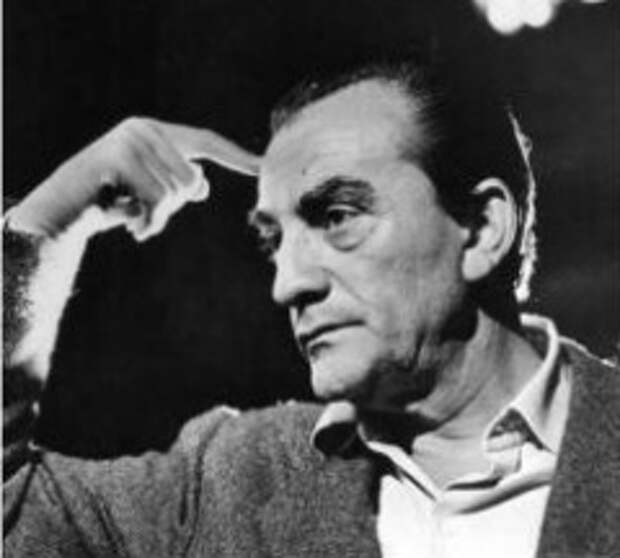

Лукино Висконти

итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма

2 ноября 1906 — 17 марта 1976

Знаменитый режиссер, имя которого вошло в золотой фонд мировой культуры, один из основоположников неореализма – Лукино Висконти всю свою жизнь был убежденным марксистом и антифашистом. Большинство работ мастера посвящено проблемам человека и его времени, а главная тема – конфликт между анархическим индивидуализмом и гуманистическими нормами нравственности. В целом же творчество Висконти отличается масштабностью тем и социально-историческим подходом к изображаемому материалу, глубокой внутренней связью с традициями итальянской и мировой литературы.

Лукино Висконти ди Модроне (итал. Luchino Visconti di Modrone) родился 2 ноября 1906 года в Милане, в аристократической семье. Его отец носил титул герцога Висконти ди Модроне. Потомок знатного рода Лукино получил соответствующее воспитание. С детства он увлекался музыкой и театром, его любимым писателем был Шекспир.

В конце 1930-х годов Висконти уехал в Париж, где, познакомившись с Жаном Ренуаром, начал работать в кино – был его ассистентом на съемках фильмов «Загородная прогулка», «На дне» и «Тоска». В Италии входил в группу антифашистски настроенных молодых кинокритиков, а также выступал в киножурналах антифашистской направленности.

В годы Второй мировой войны он сблизился с итальянскими коммунистами, участвовал в Движении Сопротивления и даже был арестован гестаповцами по подозрению к организации антифашистского заговора в Риме и чудом избежал расстрела.

Первой самостоятельной режиссерской работой Висконти стал полнометражный фильм «Одержимость» (1942), снятый по роману Д.М. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды», который считается предвестником неореализма. Тогда же режиссер входит в кружок передовых итальянских кинематографистов и литераторов, где окончательно сформировались его эстетические взгляды, а в журнале «Чинема» он печатает ставшие классикой теории кино статьи «Трупы» (1941) и «Антропоморфическое кино» (1943).

В 1945 году Висконти участвует в создании совместного (вместе с Джузеппе Де Сантисом и другими режиссерами) документального фильма «Дни славы» об освобождении Италии от режима Муссолини. Следующим же полнометражным фильмом режиссера стала картина «Земля дрожит» (1948), снятая на Сицилии в подлинных интерьерах, с участием непрофессиональных актеров. Фильм произвел настоящий фурор в Италии, а Висконти был признан одним из гуру итальянского неореализма.

Отойдя от пролетарской тематики, режиссер снял ряд фильмов на современные сюжеты, среди которых: «Самая красивая» (1951), «Рокко и его братья» (1960), «Туманных звезд Большой Медведицы» (1965), «Семейный портрет в интерьере» (1974). Среди других известных его работ: «Заметки о происшествии» (1951), «Белые ночи» (1957), «Посторонний» (1967), а первый цветной фильм Висконти – «Чувство» (1954) – опередил возникновение национального исторического кино.

Этапной в творчестве режиссера стала масштабная экранизация романа Лампедуза «Леопард» (1962). Этот фильм считается вершиной творчества Висконти, за который он в 1963 году был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. В числе же наиболее спорных работ режиссера – фильмы «германской трилогии»: «Гибель богов» (1969), «Смерть в Венеции» (1971) и «Людвиг» (1973). Во многих своих лентах он выступил и в качестве сценариста. Последний фильм Висконти «Невинный» (1976), вышел уже после его смерти.

Параллельно с работой в кино, Лукино был известен и как театральный режиссер. Еще в 1940-х годах он начинает ставить драматические и оперные спектакли на сценах разных театров. Среди наиболее заметных его постановок – спектакли: «Смерть коммивояжера» и «Вид с моста» А.Миллера, «Три сестры» и «Дядя Ваня» А.П. Чехова, «Трудные родители» Ж.Кокто, «Пятая колонна» Э.Хемингуэя, «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Трамвай „Желание«» Т.Уильямса, «Хозяйка гостиницы» К.Гольдони, «Двое на качелях» У.Гибсона, а также оперы: «Травиата» и «Трубадур» Дж.Верди, «Ариальда» Тестори, «Весталка» Спонтини. Среди любимых опер режиссера – «Дон Карлос» и «Макбет».

Всего он поставил 66 театральных спектаклей, в том числе – 44 драматических, 2 балетных и 20 оперных, многие из которых вошли в золотой фонд итальянского театра. А несколько фильмов Висконти были отмечены призами различных МКФ. Также он является обладателем премии «Оскар» за фильм «Гибель богов».

Умер великий режиссер Лукино Висконти 17 марта 1976 года в Риме.

Кит Эмерсон

британский клавишник и композитор

2 ноября 1944 — 10 марта 2016

Один из лучших клавишников в истории рок-музыки и основатель прогрессивного рока - Кит Эмерсон, кроме этого, был великолепным шоуменом, всегда готовым заразить публику своей энергией.

Кит Ноэль Эмерсон (англ. Keith Noel Emerson) родился 2 ноября 1944 года в английском городе Тодмордене.

Кит с детства увлекался музыкой и получил классическое музыкальное образование по классу пианино. Талантливый музыкант уже в 14 лет стал известен в своем городе благодаря виртуозному исполнению джазовых композиций.

Переехав в Лондон, Эмерсон начинает играть в составе группы «V.I.P.'s», затем после распада группы аккомпанирует американским блюзменам.

В 1967 году Кит Эмерсон собирает свою группу – «The Nice». Кит любил импровизировать. Смешав джаз, блюз, рок и классику, он получил совершенно новый стиль. Группа первой в истории рок-музыки начала использовать на концертах орган Hammond и Moog-синтезатор.

Спустя три года Эмерсон вместе с музыкантами Каолом Палмером и Грэгом Лэйком создают группу «Emerson, Lake & Palmer», которая стала легендой 1970-х. Трио дебютировало на фестивале «Isle Of Wight Festival» и своей необычной аранжировкой Мусоргского сразу завоевало бешеную популярность.

Шесть альбомов «ELP» становятся платиновыми: «E,L&P,» «Tarkus», «Trilogy», «Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends'Ѕ» и «Works Vol. 1.» Группа собирала аудиторию более 500 тыс. человек, гастролировала с симфоническим оркестром.

В 1979 году «ELP» распалась, и Кит Эмерсон занялся сольной карьерой. Спустя более 20 лет группа была собрана в новом составе для мирового турне.

В сольной дискографии музыканта - 15 альбомов, а также он записал несколько пластинок с музыкой к фильмам. В 2009 году у Эмерсона обнаружили заболевание - фокальную дистонию, - проявлением которого являются мышечные спазмы и непроизвольные движения. Но он не остановился в своём творчестве, и в 2012 году вышел ещё один альбом Эмерсона под названием Three Fates Project («Три Парки»), записанный с музыкантом Марком Бониллой и Мюнхенским оркестром радио.

10 марта 2016 года Кит Эмерсон скончался в собственном доме в Санта-Монике (штат Калифорния, США).

Ирина Богушевская

советская и российская певица, поэтесса, композитор

2 ноября 1965

Ирина Александровна Богушевская родилась 2 ноября 1965 года в Москве. Начала петь еще в раннем детстве и школьницей вместе с коллективом хоровой студии гастролировала по России. Но когда семья была вынуждена переехать в Венгрию, музыкальное образование Ирины прервалось.

В 14 лет она сильно увлеклась русской литературой, ее кумирами стали Ахматова и Цветаева.

Богушевская получила гуманитарное образование, с красным дипломом окончила философский факультет МГУ. Учась в университете, Ирина играла в Студенческом театре под руководством Евгения Славутина. Один из самых известных мюзиклов коллектива - «Синие Ночи ЧК». Спектакль с успехом был показан на европейских и американских фестивалях, в том числе и на «Fringe Festival» в Эдинбурге.

В том же Студенческом театре Ирина встречает и своего будущего мужа – вокалиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Они вместе занимались в музыкальной студии Иващенко и Васильева.

В 1993 году Ирина Богушевская была отмечена наградой конкурса актерской песни имени Андрея Миронова. Через 2 года на сцене Студенческого театра состоялся бенефис Ирины – спектакль «Зал ожиданий», режиссуру и музыкальное сопровождение которого сделал Алексей Кортнев. А в конце 1990-х на основе саундтрека этого спектакля был записан и дебютный альбом Богушевской «Книга песен». Самая известная песня Ирины «Прощай, оружие» не раз поднималась на верхушки хит-парадов.

Певица выступала в музыкальных паузах клуба «Что? Где? Когда?», с 1998 года гастролирует с программой романсов «Шоу для тебя одной». Также в 1994-2000 годах она работала ди-джеем на «Радио 101». В 2000 году вышел ее новый альбом «Легкие люди» в составе новой группы «Богушевич Бэнд».

Сегодня в дискографии Богушевской девять альбомов. А также она выпустила книгу стихов «Вновь ночи без сна: стихи о любви».

Сегодня Ирина Богушевская продолжает свою творческую карьеру, много гастролирует и работает над новыми песнями и программами.

В этот день родились

69 г. до н.э. - Клеопатра (69 г. до н. э.) , легендарная правительница Жан-Батист Шарден (1699), французский художник («Медный бык», «Прачка»)

1699 - Жан Батист ШАРДЕН (1699 - 6.12.1779), французский живописец.

1734 - Дэниел БУН (1734 - 26.9.1820), легендарный американский охотник-первопроходец.

1752 - Андрей Кириллович РАЗУМОВСКИЙ (1752 - 23.9.1836), светлейший князь, генерал-майор, дипломат, сын последнего малороссийского гетмана Кирилла Григорьевича РАЗУМОВСКОГО. Он был другом детства цесаревича ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, потому пользовался большим значением при малом дворе. Успешно развивавшаяся флотская (участие в экспедиции в Архипелаг, генеральский чин) и придворная карьера было прервалась, когда в 1776 году обнаружилась его любовная переписка со скончавшейся женой наследника Наталией Алексеевной. Но вскоре Разумовского назначили посланником в Неаполь. С тех пор его жизнь проходила за границей. Как человек, он вызывал несомненный интерес. Разумовский был другом Гайдна и Бетховена, сам хорошо играл на скрипке, свой посольский дворец в Вене превратил в храм искусств. В то же время его расточительство не знало пределов: от дворца был специально построен мост через Дунай. Долги Разумовского делали правдоподобными инсинуации о том, что большую часть своих доходов он получал от иностранных правительств. Если достойным себя он считал только общество маркизов и шевалье, то его всегдашняя страсть к прекрасному полу не раз заставляла его менять свои привязанности. Помимо великой княгини, среди его увлечений была неаполитанская королева и супруга короля Швеции. Он при этом умел так обворожить обманываемых мужей, что спустя годы те с умилением вспоминали прошедшее время. Все свои титулы и награды Разумовский заслужил на государственной службе, но вряд ли б он гордился такой характеристикой у потомков: «космополит в полнейшем смысле этого слова, не умевший писать по-русски депеш, женатый на немках и перед смертью перешедший в католичество, Разумовский был образцом довольно многочисленных русских дипломатов, совершенно чуждых России».

1755 - МАРИЯ АНТУАНЕТТА (1755 - 16.10.1793), французская королева.

1755 - Йозеф РАДЕЦКИЙ ФОН РАДЕЦ (1766 - 5.1.1858), граф, австрийский фельдмаршал. Участвовал в войнах с наполеоновской Францией, австро-итальянской войне 1848-49 гг., подавлял Революцию 1848-49 гг. в Италии.

1766 - Йозеф Радецкий (1766), австрийский фельдмаршал, граф, начальник штаба антинаполеоновских войск (1813-14 гг.)

1785 - Наталья Ивановна ГОНЧАРОВА /урожд. ЗАГРЯЖСКАЯ/ (1785 - 14.8.1848), теща А. С. ПУШКИНА.

1795 - Джеймс Нокс ПОЛК (1795 - 15.6.1849), 11-й президент США (1845-1849).

1803 - Жюль Барбе д’Оревильи (1803), французский писатель («Околдованная», «Дьявольские лики»)

1815 - Джордж БУЛЬ (1815 - 8.12.1864), английский математик. Разработал алгебру логики.

1843 - Марк Матвеевич АНТОКОЛЬСКИЙ (1843 - 9.7.1902), скульптор («Иван Грозный», «Петр I», «Ермак»).

1856 - Герман фон Куль (1856), немецкий генерал, разработчик плана наступления во Фландрии (1916 г.), военный историк Георгий Львов (1861), русский князь, председатель и министр внутренних дел Временного правительства России (1917 г.)

1861 - Георгий Евгеньевич ЛЬВОВ (1861 - 7.3.1925), князь, глава кабинета министров Временного правительства.

1865 - Уоррен ГАРДИНГ (1865 - 2.8.1925), 29-й президент США. Одна из самых безликих фигур среди американских президентов. Он был выдвинут кандидатом на пост президента от республиканской партии как компромиссная кандидатура, не обещавшая крутых поворотов во внутренней и внешней политике и потому устраивавшая всех. Страна, уставшая от войны и краха своих иллюзий, избрала его с рекордными в то время 60,3 процента голосов избирателей. Президент скончался до истечения срока своих полномочий в разгар скандала, связанного с процветавшей коррупцией в его окружении.

1871 - Адриан Непенин (1871), русский адмирал, герой обороны Порт-Артура (1904 г.), создатель русской авиаразведки, командующий Балтфлотом (1916-17 гг.)

1877 - Ага-хан III (1877), имам Индии (1885-1957 гг.), президент Лиги Наций

1901 - Дмитрий Данилович ЛЕЛЮШЕНКО (1901 - 20.7.1987), генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

1901 - Елена Сергеевна БУЛГАКОВА /урожд. НЮР(Е)НБЕРГ, по первому мужу - НЕЕЛОВА, по второму - ШИЛОВСКАЯ/ (1893, Рига - 18.7.1970), третья жена писателя М. А. БУЛГАКОВА. Она стала главным прототипом Маргариты, сохранила архив писателя, добилась публикации его произведений в СССР.

1902 - Сергей Алексеевич ЛЕБЕДЕВ (1902 - 3.7.1974), основоположник советской вычислительной техники, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий. Под его руководством в Киеве была создана первая в СССР ЭВМ (МЭСМ, 1948-51). Лучшей разработкой академика стала машина БЭСМ-6. Оригинальность идей, предвосхитивших время, отличала работу Лебедева. Помимо вычислительной техники, ученый внес большой вклад в развитие электротехники, разработал принятую на вооружение систему стабилизации танкового орудия при прицеливании, участвовал в первых работах по созданию «управляемого оружия».

1902 - Михаил Михайлович ЯНШИН (1902 - 17.7.1976), актер МХАТа.

1906 - Даниил Леонидович АНДРЕЕВ (1906 - 30.3.1959), поэт, писатель, философ («Роза Мира»).

1906 - Лукино ВИСКОНТИ (1906 - 17.3.1976), итальянский кинорежиссер.

1911 - Одисеас ЭЛИТИС /АЛЕПУДЕЛИС/ /Odysseas ELYTIS (ALEPUDELIS)/ (1911 - 18.3.1996), греческий поэт, нобелевский лауреат 1979 года «за поэтическое творчество, которое в русле греческой традиции, с чувственной силой и интеллектуальной проницательностью рисует борьбу современного человека за свободу и независимость».

1913 - Берт ЛАНКАСТЕР (1913 - 20.10.1994), американский киноактер. Его отец работал на почте в Нью-Йорке, в семье было пятеро детей. Свою артистическую деятельность Берт начинал как акробат, но был вынужден оставить цирк из-за полученной травмы. Участвовал во Второй мировой войне. Впервые снялся в фильме «Убийцы» (1946) и сразу же стал звездой.

1920 -Энн Рутерфорд (1920), канадская актриса Мухаммед Тарар (1929), нынешний президент Пакистана (с 1998 г.)

1923 - Анатолий Борисович ГРЕБНЕВ (1923 - 19.6.2002), киносценарист («Дикая собака динго», «Июльский дождь», «Карл Маркс. Молодые годы», «Прохиндиада», «Петербургские тайны»).

1931 - Жерар БАРРЕ (1931), французский актер, исполнитель в кино ролей д’Артаньяна и Скарамуша.

1922 - Мелвин ШВАРЦ (1922), американский физик, нобелевский лауреат 1988 года.

1922 - Витаутас Паукште (1932), литовский актер («Рафферти», «Идеальное преступление», «Это сладкое слово – свобода»)

1933 - Нина Алексеевна ЕРЁМИНА (1933), баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР, спортивный телекомментатор.

1934 - Кен РОЗУОЛ (1934), австралийский теннисист, одержавший в разных разрядах 24 победы на турнирах Большого Шлема.

1935 - Михаил Спартакович ПЛЯЦКОВСКИЙ (1935 - 26.1.1991), поэт-песенник, автор стихов популярных песен «Морзянка», «Увезу тебя в тундру», «Лада», «Улыбка (С голубого ручейка...», «Не повторяется такое никогда», «Крыша дома твоего».

1938 - Патрик Бьючанан (1938), американский политик, журналист, ныне кандидат в президенты США

1938 - Софья (1938), королева Испании, жена ныне правящего короля Хуана-Карлоса

1944 - Кит ЭМЕРСОН (1944), английский рок-музыкант.

1950 - Любомир ЛЮБОЕВИЧ (1950), югославский шахматист.

1961 - КЕЙ ДИ ЛЭНГ /Катрин Дон ЛЭНГ, пишется как k.d. lang/ (1961), канадская кантри-певица.

1963 - Инес Диерс (1963), немецкая пловчиха, олимпийская чемпионка 1980 г.

1965 - Ирина Богушевская (1965), поэтесса, певица и композитор, член союза писателей РФ. Автор песен "Рио-Рита", "Шарманка-осень"

1967 - Дерек Кинг (1967), канадский хоккеист, форвард «Оттавы»

1971 - Евгений Бушманов (1971), русский футболист, защитник «Спартака»

2 ноября

Хронология наиболее значимых событий, произошедших в мире в этот день с древнейших времен до наших дней.

69 до н. э. — Родилась Клеопатра (ум. 30 до н. э.), египетская царица.

699 г.* — Варз-Трдат, алпанский князь, прибыл вКонстантинополь, где был задержан и оставался в плену как заложник в течение 5 лет.

1117 г. — Деметре, сын грузинского царя Давида IV совершил опустошительный набег на Ширван. *

1648 г. — В результате погрома, устроенного казаками Богдана Хмельницкого, погибло около 12 тысяч евреев.

1710 г. — Антииранскую освободительную борьбу народов Восточного Кавказа возглавил глава суннитского духовенства Лезгистана Хаджи-Давуд Мюшкюрский, сумевший со временем придать ей организованный и целенаправленный характер.*

1721 г. — Петр I принял титул императора, и соотвественно Россия стала именоваться империей.

1777 г. — Началось строительство крепости Ставрополь на Азово-Моздокской укрепленной линии. По древнему каменному кресту, найденному в этих местах, крепость, а с 1785 года уже город получили название Ставрополь.

1790 г. — Александра Радищева, закованного в кандалы, увезли в Сибирь.

1877 г. — Русским властям сдался кюринский хан Мухаммед-Али в ходе общедагестанского восстания против царской России.

1877 г. — Разгром царскими карательными войсками аварского аула Согратль.

1894 г. — На престол вступает последний российский монарх Николай II.

1906 г. — Льву Троцкому , сосланному на «вечное поселение» в Сибирь, удалось бежать, и до мая 1917 года он проживал за границей.

1914 г. — Россия объявила войну Османской империи в ходе продолжавшейся мировой войны.

1917 г. — Народным комиссариатом по делам национальностей принята Декларация прав народов России. Декларация осуждала политику царизма, основанную на национальном неравенстве и шовинизме, и провозглашала политику добровольного и честного союза народов России на основе их взаимного доверия.

1918 г. — Белая армия атамана Краснова на Дону начала наступление на большевиков в Донбассе.

1923 г. — Вышло Постановление Президиума ЦИК СССР о создании Объединенного государственного политического управление (ОГПУ) при СНК СССР.

1926 г. — 18-летний антифашист совершил неудачную попытку покушения на Б .Муссолини, после чего папа римский заявил, что Муссолини находится под защитой Бога!?….

1934 г. — В Германии запрещено использовать музыку еврея Мендельсона в качестве свадебного марша.

1937 г. — На пяти башнях Кремля установлены рубиновые звезды.

1938 г. — Впервые женщины получили звание Героя Советского Союза. Ими стали летчицы Валентина Гризодубова, Марина Раскова и Полина Осипенко.

1939 г. — ВС СССР обнародовал Закон «О включении Западной Белоруссии в состав СССР и воссоединении ее с Белорусской ССР».

1940 г. — В вооруженных силах СССР вводится звание младший сержант.

1944 г. — Леонид Брежнев получает звание генерал-майора.

1945 г. — Подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии.

1947 г. — В газете «Правда» впервые появился лозунг «Вперед, к победе коммунизма!».

1948 г. — В США на президентских выборах в победил демократ Гарри Трумэн.

1950 г. — Умер Джордж Бернард Шоу (род. 1856), ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе .

1953 г. — Образовалась Исламская Республика Пакистан.

1956 г. — Израильские войска захватили Сектор Газа.

1962 г. — Начался вывод советских ракет из Кубы.

1964 г. — Смена власти в Саудовской Аравии: вместо короля Сауда стал править его брат Фейсал. Новый король проповедовал более умеренный образ жизни, чем брат, который во время вояжей на курорты Европы тратил баснословные суммы, имел двух секретарей, которые разбирались только с его наследниками и детьми, так как в его многочисленном гареме каждые 14 дней рождался ребенок. При Фейсале же страна превратилась в сильную в финансовом плане страну.

1976 г. — В США на президентских выборах победу одержал демократ Джимми Картер.

1987 г. — Горбачев, выступая на торжественном собрании по случаю 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, устроил критику Сталина за допущенные им политические ошибки.

1987 г. — М. Горбачев впервые использовал термин «административно-командная система».

1988 г. — В СССР повышены пенсии на 40 %.

1990 г. — Начался вооруженный конфликт в Приднестровье.

1991 г. — По результатам завершившегося чемпионата СССР по футболу. последним чемпионом стал ЦСКА.

1992 г. — Объявлено о введении чрезвычайного положения в Северной Осетии и Ингушетии.

1994 г. — На севере Пакистана начались волнения, участники которого выступили против превращения страны в исламское госудрство.

1999 г. — Борис Акунин раскрывает свой псевдоним. Выяснилось, что под ним скрывался культуролог, переводчик и заместитель гл. редактора журнала «Иностранная Литература» Григорий Чхартишвили.

2000 г. — Владимир Крамник победил у Гарри Каспарова со счетом 8,5 : 6,5 в непризнанном Международной шахматной федерацией матче по шахматам и де-факто стал 14-м чемпионом мира.

2004 г. — В США президентом избран Джордж Буш (младший).

2007 г. — Умер Игорь Моисеев (р. 1906), хореограф, балетмейстер, артист балета, народный артист СССР.

Свежие комментарии