Сегодня 4 мая,солнечно,на улице +10.Мы стоим на Ивановской площади,и первые два храма, которые мы видим,Церковь 12-ти апостолов справа от нас, и Колокольня Святого Иоана Лествичника или, как ее чаще называют, Иван Великий.

Перед колокольней установлена знаменитая Царь-пушка, а вдали, за колокольней, виден не менее известный Царь-колокол.

Патриаршие палаты с церковью Собора Двенадцати апостолов

Пятиглавый собор Двенадцати Апостолов включает в себя две домовые церкви — «Двенадцать апостолов» и «Апостола Филиппа», Крестовую, или Мироварную, палату, личные покои патриарха и монашеские кельи.

Первый двор главы русской церкви в Кремле был основан в XIV в. и находился у Боровицких ворот. В это время Москва вела активную борьбу за объединение русских удельных княжеств в единое государство. Идея объединения Руси полностью соответствовала и интересам церкви, так как укрепляла ее экономические, политические и идеологические позиции. В связи с этим митрополит Петр решил переехать из Владимира, где тогда жили митрополиты, в Москву. Этим актом подчеркивалась главенствующая роль Москвы в делах русской православной церкви. Несколько позднее митрополичий двор от Боровицких ворот был перенесен на северо-западную сторону Успенского собора и стал постепенно обстраиваться. В 1450 г. при митрополите Ионе на дворе была заложена «палата каменная» и при ней церковь Ризположения.

В 1473 г. двор со всеми служебными и хозяйственными постройками сгорел, но вскоре был восстановлен.

В период польско-шляхетской интервенции в начале XVII в. митрополичий, а затем патриарший двор, не уступавший в роскоши царскому дворцу, был разграблен, а в 1626 г.

окончательно опустошен пожаром. Спустя несколько лет патриарший двор снова стал обстраиваться. При патриархе Никоне в 1656 г. было построено новое, сохранившееся до нас здание Патриаршего дворца с церковью «Двенадцать апостолов», занявшее часть двора Бориса Годунова. Строителями его были кремлевские мастера Давыд Охлебинин, Антип Константинов и А, Макеев.Четырехэтажное здание дворца и собор выдержаны в стиле московской архитектуры того времени. В декоративной обработке фасадов имеются элементы владимиро-суздальского зодчества.

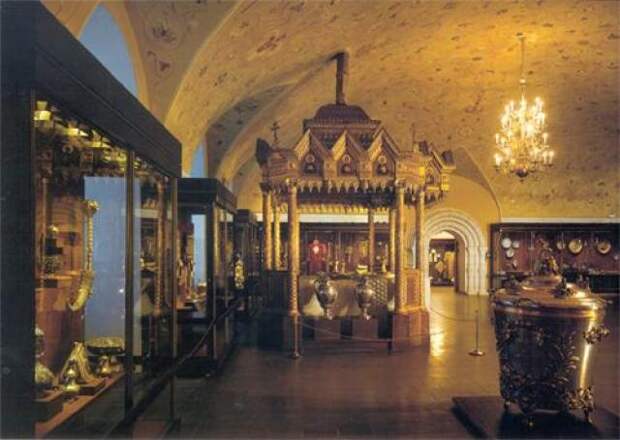

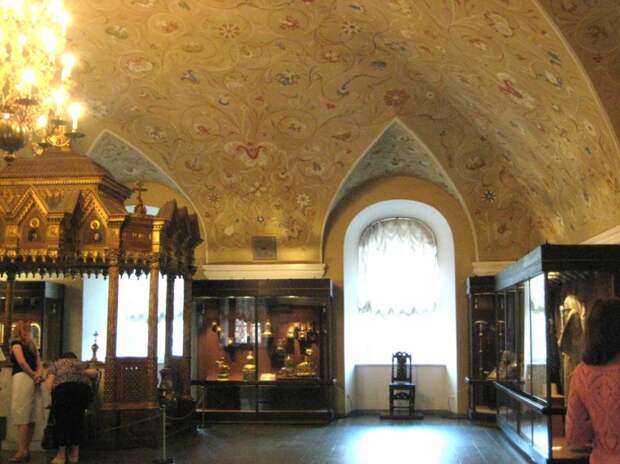

Среди множества помещений Патриаршего дворца выделяется Крестовая палата, получившая позднее название Мироварной. Это огромный зал площадью 280 кв. м, перекрытый одним сомкнутым сводом.

Павел Алеппский, посетивший палату в XVII в., писал: «Зал поражает своей необыкновенной величиной, длиной и шириной, особенно удивителен обширный свод без подпор посередине».

Приемный зал патриарха имел такое же важное значение, как Грановитая палата в царском дворце. В Крестовой палате патриархи принимали царей и иноземных послов. Здесь же проходили заседания церковных соборов и устраивались торжественные обеды.

С 1763 г. в палате варили миро. С этой целью здесь была устроена специальная печь, сохранившаяся до наших дней.

Собор «Двенадцать апостолов», сооруженный на месте старого храма Соловецких чудотворцев и части двора Бориса Годунова, первоначально назывался церковью Апостола Филиппа. После пожара 1680 г. собор перестроили и дали ему современное название. В этом соборе патриархи отправляли повседневную службу, кроме больших праздников.

При Петре I во дворце разместилась Московская контора Синода.

Царские врата церкви Двенадцати апостолов

Ризница и собор пострадали во время артобстрела 1917 г. В 1929 г. в храм был перенесен иконостас XVII в. из разрушенного собора Вознесенского монастыря.

В 1980–85 гг. в палатах прошла реставрация, в ходе которой зданию был возвращен облик XVII в., а музейная экспозиция приняла свой ныне существующий вид.

Парадный въезд на патриарший двор находился со стороны Соборной площади и осуществлялся через две сквозные арки, расположенные под храмом.

С северной стороны к собору примыкает живописная открытая галерея на столбах, соединяющая храм с жилыми патриаршими покоями.

После Великой Октябрьской социалистической революции в Патриаршем дворце и соборе «Двенадцать апостолов» была проведена значительная работа по исследованию и восстановлению древних архитектурных форм. Реставрационные работы, начатые в 1918 г., с перерывами продолжаются и по сей день. В 1920 г. была открыта вторая, неизвестная до того времени, проездная арка под собором, а в 1922 г. освобождена от поздних застроек галерея с северной стороны.

В соборе «Двенадцать апостолов» по сохранившимся древним изразцам восстановлен изразцовый пол, реставрированы настенная живопись, относящаяся к XIX в., и иконостас. Последний представляет собой образец художественной резьбы по дереву второй половины XVII в. Он выполнен русскими мастерами в стиле русского барокко. Этот иконостас перенесен в собор «Двенадцать апостолов» в начале XX в. из церкви кремлевского Вознесенского монастыря.

В наши дни Патриарший дворец представляет большой интерес как образец древнерусской национальной архитектуры и быта и строительной техники XVII в.

На втором этаже патриарших палат расположился музей, посвященный русской культуре XVII в. накануне петровских реформ.

В экспозиции музея представлена старинная мебель, драгоценная посуда, ювелирные украшения, редкое шитье, предметы царской охоты.

Миро — благовонное вещество, приготовлявшееся из масел, вина, воды и ароматических растений. Применялось в христианских церковных обрядах.

Иван Великий. Ансамбль, ошибочно называемый колокольней.

С этим сооружением связано сразу две топонимических ошибки. Во-первых, это не колокольня, а ансамбль из колокольни, церкви и Филаретовской пристройки. Во-вторых, правильное название звонницы — Иван Великий. Служила она и дозорной вышкой, и пожарной каланчей, и просто украшением столицы. Возможно, поэтому некоторое время в Москве было запрещено строить здания выше Ивана Великого.

Колокольня Ивана Великого и Звонница

В центре Кремля на Соборной площади возвышается одно из величайших сооружений мировой архитектуры XVI в. — колокольня Ивана Великого. Своим величием она как бы олицетворяла мощь централизованного Русского государства.

Устремленный ввысь белоснежный столп колокольни является композиционной осью всего кремлевского ансамбля. Он объединяет все здание Кремля, разные по времени и стилю, в единый архитектурный комплекс, равного которому не знает мировое зодчество.

Столп Ивана Великого послужил примером для создания множества столпообразных храмов, давших особое направление в зодчестве древней Руси.

Колокольня Ивана Великого представляет собой трехъярусное столпообразное сооружение, состоящее из удлиненных, уменьшающихся кверху восьмигранников, поставленных один на другой. Каждый из восьмигранников имеет террасу и открытую галерею с колоколами в арочных пролетах.

Верхний восьмигранник завершается рядом кокошников в которых на синем фоне четко вырисовываются позолоченные звезды. Затем поднимается цилиндрическая часть столпа с ложными узкими окнами, закрашенными черной краской. Выше идет трехъярусная надпись, выполненная на медных листах по синему фону золочеными буквами славянской вязью. Надпись, поярусно разделенная белокаменными витыми валиками, гласит: «Изволением Святыя Троицы повелением Великого Государя Царя и Великого князя Бориса Федоровича всея Русии самодержца и сына его благоверного Великого государя царевича и Великого князя Федора Борисовича всея Русии храм совершен и позлащен во второе лето государства их 108» (или 1600)2.

Столп колокольни сложен из кирпича, а цоколь и фундамент — из крупных, хорошо отесанных белокаменных блоков. По некоторым предположениям, фундамент уходит глубоко в землю и якобы находится на уровне дна Москвы-реки. Венчает столп металлическая' луковичной формы глава,* покрытая медными золочеными листами.

Внутри стены первого яруса колокольни устроена каменная лестница в 83 ступени. Во втором ярусе она переходит в винтовую и имеет 149 ступеней. В третьем ярусе металлическая лестница в 97 ступеней ведет по внутренней стене до купола. Вся лестница состоит из 329 ступеней.

В галереях ярусов помещаются колокола, представляющие собой замечательные памятники русского литейного искусства XVI—XIX вв. Все колокола украшены орнаментами, барельефами и надписями, в которых говорится об истории колокола, приводится дата отливки, вес, фамилия мастера.

Колокольня в свое время была главной дозорной башней Кремля, с высоты которой хорошо обозревалась не только Москва, но и ее окрестности в радиусе до 30 километров.

История возникновения колокольни уходит в глубину веков. При Иване Калите в 1329 г. примерно на месте существующей колокольни была построена небольшая каменная церковь «иже под колоколы» в честь святого Иоанна Лествичника. В 1505 г. эту церковь разобрали и в 1508 заложили новую, строителем которой был архитектор Бон Фрязин. В 1532—1543 гг. зодчий Петрок Малый с северной стороны колокольни пристроил прямоугольную звонницу новгородско-псковского типа с храмом «Вознесения». В звоннице помещался тысячепудовый колокол под названием «Благовестник». Для входа в храм, который находился на третьем ярусе звонницы, московские мастера пристроили в 1552 г. высокую каменную лестницу.

При Борисе Годунове в 1600 г. столп Ивана Великого надстроили и увенчали позолоченным куполом с надписью. Высота его стала 81 м.

В 1624 г. с северной стороны звонницы возвели так называемую Филаретовскую пристройку, завершавшуюся белокаменными пирамидками и черепичным шатром.

В 1812 г. отступавшие из Москвы наполеоновские войска пытались взорвать колокольню, но им удалось разрушить только звонницу и Филаретовскую пристройку. В 1818—1819 гг. их восстановил архитектор Д. Жилярди в прежних формах, но добавил некоторые элементы архитектуры XIX в.

В центре звонницы помещается самый большой колокол весом 4 тысячи пудов, отлитый мастерами Завьяловым и Руси-новым в XIX в. Другой колокол весом 1200 пудов отлит Андреем Чоховым в 1622 г. В Филаретовской пристройке висит колокол весом 798 пудов, отлитый в XVIII в. Иваном Мотори-ным. Всего на колокольне Ивана Великого и звоннице сохранился 21 колокол.

На третьем ярусе звонницы помещается церковь Николая Гастунского, перенесенная сюда в XIX в. с Ивановской площади. Она примечательна тем, что была построена при Иване III на месте ханского двора в Кремле и как бы знаменовала собой полное освобождение Москвы от татарщины.

Происхождение названия колокольни Ивана Великого научно пока не установлено. Принято связывать это название не только с церковью Иоанна Лествичника, но и с именами великих князей, боровшихся за объединение страны, свержение татарского ига и возвышение Русского государства,— Ивана Калиты, Ивана III, Ивана IV.

Вплоть до строительства храма Христа Спасителя в 1883 году Иван Великий оставался самым высоким зданием в Москве.

Иван Великий несет на своих белокаменных плечах 22 колокола — такой «роскошью» не может похвастаться ни одна церковь в Москве.

Колокола распределены по нескольким ярусам, и большинство из них имеет собственные имена — Медведь, Лебедь, Благовест, Ревун, Татарин, Реут, Вседневный, Воскресный, Семисотенный. А в центре звонницы размещается самый главный и самый большой в России Успенский колокол, весом 65,5 тонны. А весь комплект называют «Ивановской колокольной фамилией».

Колокола

- Успенский колокол

- Основные

- Успенский (самый большой). Другие названия — Праздничный, Царь-колокол. Весит 65320 кг. Он перелит в 1817-19 годах из колокола весом 58165 кг, изготовленного К. М. Слизовым в 1760 году.

- Реут, или Ревун. Весит — 32760 кг. Он был изготовлен по указу царя Михаила Федоровича в 1622 году Андреем Чоховым. Во время взрыва французами уши отвалились, но их так искусно приделали, что даже звон не изменился. В 1855 году он упал, пробив пять этажей и убив несколько человек. Колокол подняли и поставили на место.

- Другие колокола

- Медведь — древнейший (1501). Масса 7223 кг. Отлит Иваном Алексеевым в 1501 году и перелит в 1775 году Семеном Можжухиным.

- Татарин,

- Лебедь. Масса 7371 кг. Перелит из старого колокола в 1775 году с сохранением прежней формы и надписи. Назван так из-за того, что его звон напоминает лебединый крик.

- Голодарь,

- Корсунский. Масса 655 кг. Перелит из старого Корсунского колокола Нестором Ивановым в 1554 году.

Звук колокола зависел не только от его массы, которая варьируется в колоколах Ивана Великого от 123 кг до 7 тонн, но и от состава медного сплава. Секрет сплава знал далеко не каждый мастер, и чаще всего пропорция меди, серебра и золота в сплаве устанавливалась по наитию.

Колокольня вызывала удивление не только у русских, но и у иностранцев. Польский офицер С. Маскевич, побывавший в Москве в годы Смуты, писал: Церковь святого Иоанна, находящаяся почти среди замка (Кремля), замечательна по высокой каменной колокольне, с которой далеко видно во все стороны столицы. На ней 22 больших колокола, в числе их многие не уступают величиною нашему Краковскому «Сигизмунду», висят в три ряда, один над другим; меньших же колоколов более 30. Непонятно, как башня может держать на себе такую тяжесть

.

В сочинении голштинского дипломата Адама Олеария есть подробное описание Ивана Великого: На самой середине площади в Кремле стоит чрезвычайно высокая колокольня, называемая Иван Великий, глава которой обита золоченой жестью, а на самой колокольне — множество колоколов. Рядом с этой стоит другая колокольня, для которой вылит самый большой колокол, весом в 356 центнеров, при великом князе Борисе Годунове. В этот колокол звонят только во время больших торжеств или в праздники, как называют их русские, а также при встрече великих послов и при шествии их на торжественное представление. Для звона употребляется двадцать четыре человека и даже более, которые стоят на площади внизу и, ухватившись за небольшие веревки, привязанные к двум длинным канатам, висящим по обеим сторонам колокольни, звонят таким образом все вместе, то с одной стороны, то с другой... Но при этом нужно звонить осторожно, чтобы избегнуть сильного сотрясения колокольни и возможной опасности от ее падения; для этого наверху, у самого колокола, тоже стоят несколько человек, которые помогают приводить в движение язык колокола...

.

Московские колокольные заводы в XIX веке считались лучшими в России и получали заказы даже из-за границы. Большинство заводов находилось на Балканах — местности за Сухаревой башней (нынешние Балканские переулки; балкан — долина между возвышенностями, большой овраг).

Ученый-литературовед А.П. Милюков в своих воспоминаниях рассказывает о них:Заводы эти постоянно напоминали нам о своем соседстве громозвучным звоном. В нашей улице было несколько обширных дворов, в глубине которых виднелись каменные здания с высокими трубами, а перед ними, под навесами на массивных столбах, висели большие колокола, ярко блестевшие свежей медью. Как только поднимали сюда вновь вылитый колокол, его тотчас же начинали пробовать и обзванивать, и в этом сколько угодно мог упражняться всякий, у кого только была охота и чесались руки. А так как заводы постоянно работали не только на Москву, но в разные губернии и для ярмарок, да и в охотниках звонить не было недостатка, то у нас во всякое время дня и даже по ночам слышен был густой, учащенный благовест, который для показания звучности нового колокола или силы рук упражняющегося дилетанта доходил до самых неистовых тонов...

.

…Наша сторона была для всей Москвы источником самых эксцентрических сплетен и вымыслов. У колокольных заводчиков испокон века установилось поверье, что для удачной отливки большого колокола необходимо распустить в народ какую-нибудь нарочно придуманную сказку, и чем быстрее и дальше она разойдется, тем звучнее и сладкогласнее будет отливаемый в это время колокол. От этого и сложилась известная поговорка «колокола льют», когда дело идет о каком-нибудь нелепом слухе

Распускаемый слух имел целью отвлечь внимание недоброжелателей от колокола и занять их чем-то другим. Хозяева колокольных заводов неукоснительно верили в силу подобных действий. А остроумные изобретатели таких слухов получали хороший гонорар за свои сочинения. Если колокол получался удачный, то следовало опровержение слуха: мол, это на таком-то заводе колокол лили, очень звонкий получился. Если же была неудача, в выдумке не признавались, и тогда слух переходил в легенду.

Площадь, расположенная к востоку от колокольни, именовалась в старину Ивановской. Здесь наказывали за всякие проступки, находились судный и казенный приказы, с крылец которых подьячие объявляли о наказании батогами виновных и громко оглашали царские указы. Отсюда и пошла поговорка: «Кричать во всю Ивановскую».

В советское время колокольня Ивана Великого неоднократно реставрировалась. В 1955 г. купола колокольни и звонницы засверкали новой позолотой.

Вместо цифры «108» в надписи стоят славянские буквы, означающие эту цифру. Эта дата приводится по старому летосчислению, но первая цифра ее (7) отброшена.

Колокольный звон в Кремле был запрещен в 1918 году, и лишь один раз, в 1921 году, этот запрет был нарушен.

После этого звона Иван Великий замолк на 71 год, и лишь в 1992 году на Светлое Христово Воскресение раздался благовест с главной московской колокольни. Был он не так громок: звонили лишь пять колоколов второго яруса («Корсунский», «Немчин» и три зазвонных колокола). На Пасху 1995 года звонили уже 20 колоколов из Ивановской колокольной фамилии.

А что такое звон во всю Ивановскую, можно представить по описанию Н.И. Оловянишникова: Звон на Ивановской колокольне представляется необыкновенно торжественным, особенно когда производится во все колокола, что бывает в самые большие праздники и при торжественных случаях; он называется «красным звоном» и имеет свою особую мелодию.

.

В ночь под Христово Воскресение «красный звон» совершается по-особому, исстари существующему в Москве обычаю. Призывный звон к заутрене начинается с колокольни Ивана Великого в Кремле. Для вящего благолепия и торжественности этого великого момента все московские церкви должны ждать, пока ударит громадный Успенский колокол Ивана Великого.

На первый удар его вдали, подобно эху, отзывается колокол Страстного монастыря, и затем уже разом, как будто бы по мановению капельмейстера, начинают гудеть колокола всех сорока сороков московских церквей.

Еще только не успели пробить полночи часы на Спасской башне, как задребезжал сигнальный колокольчик «кандия» от Успенского собора, и, как всегда бывает, многотысячная толпа на площади Кремля стихла; и — вдруг ударили... Дрогнул воздух, рассеченным густым, но мягким ударом Успенского колокола! Торжественно понеслась, разрастаясь, широкая звуковая волна; перекатилась она с Кремлевского холма за Москву-реку и разлилась далеко вокруг.

Как хорошо, как торжественно потрясает ночной, остывший воздух это густое «бархатное» la bemol! Второй удар еще сильнее, еще могучее, а в отклик ему перекатный звон тысячи колоколов всех церквей слился в один протяжный гул

Ух ты,дух захватывает,когда представишь себе всю красоту и мощь звука колоколов Москвы!

Свежие комментарии