Бывают люди, которых хлебом не корми — дай поспорить. Политика, воспитание детей, мировая история или вопросы гендерного неравенства — какая бы тема ни всплыла в разговоре, они рвутся в словесную баталию и готовы стоять на своем до последнего. Что ими руководит? И как удержаться, если нас затягивает в эту воронку?

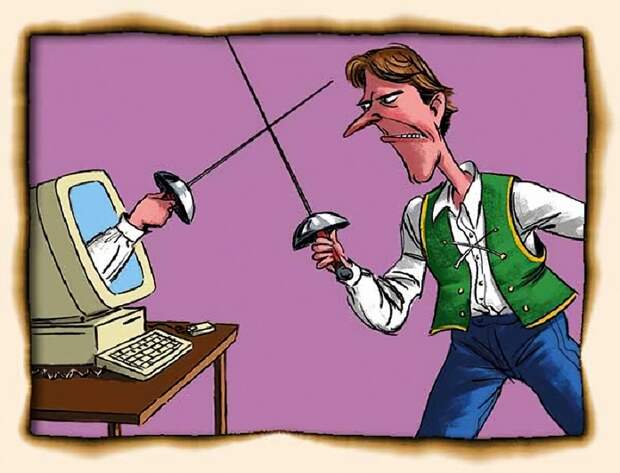

"В споре рождается истина"? Как бы не так. Между спором и дискуссией — большая разница, и если в последней как раз что-то осмысленное и может возникнуть, то первое — это, по сути, дуэль.

ЧТО ТАКОЕ СПОР?

Толковый словарь Ушакова объясняет значение слова так: «Спор — взаимное пререкание, словесное (устное или письменное) состязание, в котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, доказывает свою правоту».

Спор агрессивен. Состязание не предполагает способность услышать и понять другого, его цель — победа. Где вы видели на олимпиаде, чтобы спортсмены были готовы уступить друг другу? Спор для азартных. Развиваясь во времени, он подстегивает, втягивает, провоцирует на эмоции, может довести до гнева и взаимных оскорблений, а то и до большой ссоры.

Спор подпитывает эго. Его суть — противопоставить свое, «правильное», мнение чужому — «неправильному». И цель не найти истину и не понять другого, а доказать свою правоту. Для многих это настолько важно, что даже весомые аргументы второй стороны не могут их убедить. Потому что уступить равносильно проигрышу и больно бьет по самолюбию. Какие уж там «поиски истины», не до нее совсем.

ПОЧЕМУ МОЗГ ГЛУХ К АРГУМЕНТАМ ОППОНЕНТА

А почему убежденность в правильности своего мнения так мешает услышать аргументы, свидетельствующие против него?

Исследование, проведенное недавно в Лондонском университете, помогло узнать больше о том, что происходит в мозге в эти моменты. Ученые задались целью понять, какие нейронные механизмы способствуют явлению, названному предвзятостью подтверждения (confirmation bias). О предвзятости подтверждения давно известно психологам, но нейрофизиология явления не была изучена как следует.

Такая разновидность когнитивного искажения и заставляет людей выбирать именно ту информацию, которая подтверждает их мнение. Особенно сильно это проявляется, когда мы очень вовлечены эмоционально. Для иллюстрации вспомним кухонные дебаты о политике, когда оппоненты могут разругаться вдрызг. Излишняя уверенность в себе мешает людям передумать, даже если перед ними появляются неоспоримые доказательства ложности их убеждения.

Эксперимент проходил с участием 75 человек, наблюдавших за перемещением точек на экране компьютера. Мозг каждого был подключен к магнитоэнцефалографическому сканеру. Основываясь на активности мозга и ответах участников, ученые получили доказательства: абсолютно уверенные в своем ответе люди были не способны воспринять опровергающую его информацию, но чутко отслеживали все, что даже косвенно могло подтвердить их мнение. А вот мозг менее уверенных в своем ответе участников оставался чувствительным к аргументам «за» и «против».

Зато эффект Даннинга-Крюгера описывает обратное явление. Бывает так: чем менее компетентен человек в какой-то сфере, тем с большим апломбом он высказывает свое мнение. Очевидно, что это касается людей с невысоким интеллектом и узким кругозором.

ЭМОЦИИ

Само собой, перемещение точек в рамках эксперимента не вызывает у человека столько же эмоций, как важная проблема, затрагивающая его лично. А поскольку память — процесс в некотором роде творческий, да и восприятие наше сродни линзе, через которую мы смотрим на мир, то доля субъективности в любом нашем суждении может быть очень большой.

Вспомните, например, лето 2005 года. Оно было холодным или жарким? «Хорошим» или «плохим»? Уверена: столкнувшись лбами, два спорщика могут с пеной у рта отстаивать каждый свое мнение. Просто потому, что в памяти одного отложился прекрасный солнечный день на даче с друзьями, а у второго — промокшие ноги и насморк из-за забытого дома зонтика.

Более того, зачастую люди спорят с друзьями, членами семьи. И спор двух хозяек о том, как правильно готовить оливье, с яблочком или свежим огурцом, может маскировать выяснение отношений совсем на другую тему.

Особенно часто это касается семьи, и в таком случае почему бы не поискать, в чем на самом деле проблема? И вместо споров с тестем о том, цветы или картошку высаживать на даче, разумно обсудить имущественные разногласия.

«У СПОРА БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

«На мой взгляд, у спора большой потенциал, но только при наличии взаимного уважения, равного внимания к своей и чужой точке зрения, а также ясного понимания своей субъективности и уровня знания предмета спора, — объясняет гештальт-терапевт Анастасия Гурнева. — Если же потребность спорщика не в диалоге, а в подпитке своего эго, то это уже история про манипуляции.

И вообще, изначальная убежденность в собственной правоте и неправоте другого, — это заход в ситуацию общения не на равных, а сверху вниз. Другой не выступает как отдельная личность со своим, интересным спорщику мнением, а становится объектом «переделки». Спорщику нужно переубедить, то есть переделать, взгляд другого и стать правым для него. А это уже форма насилия, и ввязываться в такие споры можно, только если вам нравится словесная рукопашная».

Но для того, чтобы такой спор состоялся, вы должны согласиться с его базовыми условиями:

- «Истина обязательно одна». Что можно этому противопоставить? Уважение к различиям, признание равных прав на субъективность — своего взгляда и взгляда другого человека. Конечно, можно проверить в интернете, правильно ли кто-то из вас помнит следующую строчку стихотворения Пушкина, но что, если вы спорите о политике, религии, ценностных ориентациях или вкусах в музыке?

- «Истину знает один из вас». Во время пандемии все стали вирусологами, во время экономического кризиса — продвинутыми экономистами. Умение видеть границы своих знаний — прекрасное свойство.

- «Задача каждого — переубедить другого». Опять же, вы не обязаны соглашаться с этим условием, а без него спор превращается в диалог или просто угасает. Техническим приемом здесь могут служить «Я-высказывания». В конце концов, вы можете прямо сказать собеседнику, что не заинтересованы в разговоре на заданную тему или в такой тональности.

ЕСЛИ ВАС ВОВЛЕКЛИ В СПОР

Если спорщик вас все же задел, то вот вопросы для самоисследования. Например:

- Каким личным опытом откликается вам тема спора?

- Есть ли в этой теме идеи, которые вы считаете универсальными истинами? Хотите ли, чтобы спорщик думал так же?

- Были ли у вас ожидания, как именно должен был протекать спор? Достаточно ли уважения, внимания было в диалоге? Подсказка: если спорщик не случайный прохожий, а ваш друг или член семьи, и спор не единичный, то как у вас в отношениях с агрессией и защитой собственных границ от вторжения?

- Почему вам так важно мнение спорщика? А вообще, если собственная правота так нуждается в том, чтобы весь мир с ней согласился, так ли уж спорщик сам уверен в ней? Кого на самом деле он хочет убедить?..

Царь горы: почему и зачем мы спорим

Не знаю, как вы, а я часто слышу фразу: ее/его не переспоришь. И каждый раз задаюсь вопросом: а зачем? Зачем пытаться кого-то переспорить? Вам самим это – для чего? И потом: а задумывались ли вы, что стоит за таким поведением «непобедимого спорщика»? Обычно говорят о характере, природной вспыльчивости, темпераменте, но лично я за много лет практики сделал очень простой вывод: спорит только тот, кто хочет доказать окружающим свою состоятельность.

Что это значит? Это значит, что человеку постоянно нужно подтверждение собственной значимости – на этом прочно завязаны его самооценка и уверенность в себе. Если такой человек чувствует себя неправым или чьё-то мнение кажется ему более обоснованным, он испытывает стресс, чувство неловкости и иногда даже унижения. Всё потому, что он крайне зависим от оценки со стороны других и никак не может смириться с тем, что неправ или что чьё-то мнение более симпатично окружающим. Именно из-за этого он агрессивен, неуравновешен, всё время готов ринуться в бой, чтобы «с пеной у рта» доказать свою правоту – а значит, и состоятельность. Это поведение призвано скрыть его уязвимость. Такие люди крайне болезненно и остро воспринимают критику в свой адрес, а ещё очень не любят оказываться в положении, когда они чего-то не знают или когда кто-то знает больше них.

Можно ли с этим что-то сделать? Можно. Во-первых, перестать себя с кем-то сравнивать – раз и навсегда. Пора наконец понять, что вы не должны быть «самым-самым»: самым умным, самым начитанным, самым правым, самым справедливым. Как только вы это поймёте, всё наладится, окружающий мир перестанет быть враждебным. Вы прекратите играть в игру «Царь горы» и займётесь наконец чем-нибудь приятным в компании милых и отзывчивых людей.

Во-вторых, перестать воспринимать всё слишком всерьёз. Если мы не наделяем сам процесс спора избыточной важностью и не слишком печёмся о том, чтобы в нём победить, то и смысл самого спора сходит нет. Важно перестать думать о том, что нужно любой ценой быть правым, ведь такие мысли и потребности – не более чем проявление слабости и неуверенности в себе.

Да, сделать это непросто, ведь у вас за плечами – годы яростных споров. Для начала попробуйте переместить центр тяжести со своей значимости, подтверждение которой вы всё время ищете, хотя бы на само содержание спора. И поймите: в споре каждый может быть по-своему прав. У вас есть своя точка зрения – вот и живите с ней, не надо её доказывать другим. Как, впрочем, и не надо насильно менять свою точку зрения под влиянием окружающих.

И, конечно, стремитесь к тому, чтобы стать уверенным в себе человеком. У таких людей нет потребности одержать победу в дискуссии. Они вообще, как правило, не вступают в споры и ведут себя достаточно мирно: их самооценка не требует подкрепления. Они не боятся проиграть и не хотят выиграть. У них есть своя точка зрения, и при этом они уважают чужое мнение. Если в процессе работы или коммуникации с другими у них возникают разногласия, они их обсуждают и приходят к какому-то общему решению.

Но для этого надо быть уверенным в себе и психологически стабильным человеком. Попробуйте, вам понравится.

Спорим? ;)

автор: Михаил Лабковский

Если Вы часто вступаете в споры или у Вас есть знакомый или близкий друг, который часто вступает в споры, бессмысленные как Вам, кажется, и Вы задаетесь вопросом: «Зачем и почему он это делает?», то эта статья будет полезна для вас.

Итак, споры, дискуссии, конфликты, выяснения отношений, причем не прояснение, а выяснение, когда друг другу доказываем что-то, что это такое? Это способ доказать другому свою точку зрения?

Я сделаю некоторое отступление, а потом расскажу про что эти споры. Часто, мы заводимся, видя спор в Интернете, в комментариях друг с другом, при том, что уровень злобы там, может быть неимоверный. Появляется ощущение, что у людей сопли и слюни текут, от того как они там доказывают большими буквами caps lockа, "что нет ты не прав, жизнь не такая, жизнь вот такая, все должно быть вот так, а не вот так...".

Очень часто, кстати, среди коллег или среди смежных профессий люди доказывают друг другу: «Нет, гештальт самый лучший. Да нет, психоанализ. Да нет, цигуном занимайтесь, вот это счастье, вот это свобода». И люди начинаюттам очень долго спорить, словесно драться, ссориться и т. д. Но... Про что эти драки на самом деле? Друзья, задумайтесь! Ведь человек, который совершенно полностью, уверен в том, что его направление психотерапии успешное, и приводит клиентов к выздоровлению, ну, условно говоря «вылечиванию» и улучшает жизнь клиентов, он не будет доказывать другому человеку: «Нет! Только гештальт!». Он просто знает про то, что его метод работает.

Вообще, здравомыслящий человек все равно понимает, что с кем-то этот метод работает, с кем-то нет, а для кого-то он самый прекрасный, и другие методы вообще не сработают. То есть если человек начинает спор, это показывает что у него нет какого-то баланса внутри себя. Во-первых, он не верит самому себе, что то, что он доказывает – это все таки правда. А во-вторых, есть еще один момент, когда человек утверждает что я самый правый, что мое, то что мне принадлежит, это самое лучшее, самое правильное! Условно говоря, я хочу, чтобы весь мир был сиреневый. Все. Весь мир сиреневый. Ни фига, не должен там появляться фиолетовый оттенок или к примеру зеленый нет никак! Только все фиолетовое. И никак по-другому я не хочу видеть, знать и слышать. То есть, возникает момент о некой гибкости. Потому что в любом случае, сколько споров я не слышала, глядя со стороны понимаешь, что и тот, и тот человек по-своему прав. Ведь можно смотреть на предмет с разных сторон и спорить, не принимая во внимание общую картину.

Также здесь явно проявляется потребность человека быть услышанным. Как будто человек пытается сказать: посмотрите люди, я эксперт в этом, услышьте меня, мое мнение важно, мое мнение нужно, мое мнение… Человеку хочется себя преподнести, показать что его мнение самое правильное, что: «Я – царь, я царь в этом вопросе, все остальное меня не волнует!».

Но, могут произойти удивительные вещи, если в споре, попробовать все-таки увидеть точку зрения оппонента, и тогда… тогда оппонент тоже начинает разворачиваться в Вашу сторону, и видит Вашу точку зрения. И как раз это, я считаю удачным спором, выходом из спора, из дискуссии, из конфликта. Когда конфликтующие смогли обратить внимание и увидеть точку зрения другого. Ведь чаще всего ситуация в общем-то цельная, но один человек видит одну половину, другой – другую, и доказывают, вплоть до драки.

Также случается, что в споре одна из сторон может признать точку зрения другого, говорит: «Ну, окей. Для тебя работает только вот это, я не против, занимайся этим, трудись, все у тебя получится. Хорошо. Но я предпочитаю заниматься другими какими-то вещами». А человек все равно остаётся стоять на своем, продолжая что-то доказывать: «Нет! Ну, так ты послушай – ну, так послушай». И здесь уже может быть проблема в том, что человек сам себе не очень верит, он сам не уверен, что вот эта правда действительно самая лучшая. И вновь, и вновь доказывая вам свою правоту, он сам себя будет убеждать в верности своей идеи. В таких случаях оппонент выступает для него, как зеркало, и отвечая на ваши контраргументы, он отвечает самому себе на те вопросы и противоречия, что крутятся у него в голове неосознанно. По сути, человек продолжает беседу с самим собой, доказывая себе, что: «А, ну да, все-таки так. Все-таки, вот так оно лучше всего». И весь спор ничто иное, как попытка доказать самому себе верность своего мнения. Потому что, если бы у Вас не было внутри конфликта, Вы бы даже не нашли человека с кем можно спорить по этому поводу. Просто, споров бы не получилось, ну ни как, если конфликта внутри нет.

Если у Вас есть конфликт, то человек с которым у вас возник спор, неосознанно для вас начинает принимать одну из сторон Вашего внутреннего конфликта. Причем вы это можете даже явно не осознавать, ведь конфликт у вас в подсознании. И выходит что Вы просто спорите своей осознанной частью с вот этой бессознательной.

Поэтому, когда возникает спор, особенно если это в Интернет пространстве, то скорее всего Вы спорите с самим собой, и доказываете что-то самому себе. Обратите на это внимание и попробуйте услышать себя!

Свежие комментарии