Знаменательные события

***

Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней

В день 20-летия своей коронации и в преддверии 800-летия Крещения Руси императрица Екатерина II решила ликвидировать неравенство гражданского чиновничества и военных в «обеспечении» наградами (офицеры получали своих «Георгиев» за отличия на государственной службе уже с 1769 года). В связи с этим, (22 сентября) 3 октября 1782 года она учредила для отличившихся гражданских чиновников орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней с девизом: «Польза, честь и слава».

Орден был похож на Георгиевский и состоял из знака, носимого на ленте на правой стороне груди, в виде прямого, с расширяющимися лучами креста, а также из звезды (для левой стороны груди). Только звезда Владимира была восьмиконечной, а Георгия – о четырех концах.

Награждение им производилось в порядке постепенности, в соответствии с общей иерархией российских государственных наград. В общем старшинстве орден святого князя Владимира занимал 4-е место – после ордена Александра Невского, хотя 1-я степень ордена святого князя Владимира стояла по старшинству сразу за орденом Андрея Первозванного.

Награждение орденом 1-й степени производилось исключительно по усмотрению монарха, к другим степеням представление, направляемое в Капитул ордена, делали министры, главноуправляющие и непосредственно подчиненные им местные начальники.

Орден 1-й степени имели право получить лица не ниже III класса Табели о рангах (генерал-лейтенанты или тайные советники), 2-й степени – не ниже IV класса (генерал-майоры или действительные тайные советники), 3-й степени – не ниже VI класса (полковники или коллежские советники). 4-ю степень ордена мог получить любой офицер, начиная с низшего, XIV класса (прапорщик, корнет или хорунжий), а гражданский чин – с VIII класса (коллежский асессор). Право на получение ордена 4-й степени имели лица, удостоенные ордена св. Анны 2-й степени.

При учреждении награды ее знаки 1-й степени возложила на себя императрица Екатерина II, с ними она изображена на полотне Д.Г. Левицкого «Екатерина II в храме богини Правосудия» (1783).

После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен

Утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS»

В этот день в Берлине состоялась Морская конференция с участием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как сигнал «SOS».

Ещё до изобретения в начале 1890-х радио, на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства связи как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио (называвшееся тогда «беспроводным телеграфом») сначала использовало азбуку Морзе, систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. Когда на судах стали появляться радиостанции, появилась необходимость в стандартизации коммуникаций.

Первоначально предложенный сигнал состоял из букв CQD — первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а последняя — D — была добавлена к сигналу потому, что с этой буквы начиналось английское слово Danger — опасность. К этому сочетанию моряки быстро подобрали фразу «Come Quick, Danger», что означает в переводе с английского «Идите быстpее, опасность».

Однако в виде кода на языке азбуки Морзе эта фраза имела довольно сложный вид. Во избежание неприятностей вместо этих букв решено было выбрать другой сигнал. По коду Моpзе на всех языках новый сигнал выглядел одинаково — он представляет собой последовательность «три точки — три тире — три точки», передаваемую без каких-либо межбуквенных интервалов. То есть, эта девятизнаковая группа представляет собой отдельный символ азбуки Морзе.

Таким образом, этот сигнал был выбран из чисто технических соображений. Фразы, которые часто с ним связывают (как расшифровку «SOS») — например, «Save Our Ship» (спасите наш корабль), или «Save Our Souls», «Save Our Spirits» (спасите наши души), или «Swim Or Sink» (плывите или утонем), или даже «Stop Other Signals» (прекратите другие сигналы) появились после принятия сигнала.

С 1 февраля 1999 все морские суда должны использовать для передачи сигналов бедствия более совершенную систему — GMDSS. В связи с этим значение сигнала «SOS» уменьшилось, хотя он по-прежнему может применяться.

Произошло официальное объединение ФРГ и ГДР

В 1990 году произошло объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году.

31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой (Договор об объединении), предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ.

12 сентября 1990 года в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция, с одной стороны, и представители обоих германских государств, с другой стороны, подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина.

3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. С 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.

В состав ФРГ вошли пять вновь воссозданных земель бывшей ГДР: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхадьт, Тюрингия и территория Берлина. В соответствии с московским Договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия – объединенная Германия получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике.

3 октября с тех пор празднуется как День единства Германии.

Праздники

День ОМОН в России

День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции отмечается в нашей стране ежегодно 3 октября в соответствии с Приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Б.Грызловым.

ОМОН расшифровывается как Отряд мобильный особого назначения (ранее, до 2011 года, — Отряд милиции особого назначения).

Дата для праздника была выбрана не случайно. Отряды милиции особого назначения органов внутренних дел впервые были созданы в соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 года № 0206 в трех республиках, входящих в состав бывшего СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане), и 14 регионах РСФСР (в том числе в МВД Башкирской АССР, УВД Краснодарского, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов, ГУВД Мосгорисполкома, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов). К концу 1990-х годов подразделения ОМОН существовали во всех регионах России.

В апреле 2016 года, спецподразделения ОМОН вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

ОМОН — это спецподразделения Росгвардии, декларируемое предназначение которых — выполнение опасных заданий в городских условиях, включая: захват и ликвидацию вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН так же привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку. Подразделения ОМОН являются наиболее мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники ОМОН обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийного бедствия, осуществляют боевое прикрытие групп криминальной полиции и других подразделений органов внутренних дел в мероприятиях по задержанию преступников, в том числе вооруженных, освобождению заложников, пресечению преступлений террористической направленности.

И сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. А особо отличившихся сотрудников и работников подразделения, а также ветеранов этих отрядов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают ведомственными званиями, наградами и ценными подарками.

3 октября в народном календаре

Астафий Ветряк

В этот день отмечается память великомученика Евстафия Римского. Будучи военачальником при императорах Тите и Траяне, Евстафий решил принять христианство после того как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Вместе с ним крестились его жена Феопистия и два их сына. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам он был разлучен с женой и детьми.

На Руси святого Евстафия (на русский манер - Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. «Ветряк дует всяк», — говорили наши предки. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера — к стуже, с юга — к теплу, с запада — к дождю, с востока — к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.

На Астафия Ветряка отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветрянках. Также начинали сплавлять хлеб водным путем, пока ветер дул в паруса, а реки не покрылись льдом. Иногда на Афстафия рубили позднюю капусту, оставленную специально для этого случая: тронутые морозом кочаны приобретали особый вкус.

Родились в этот день

Вячеслав Шишков

русский и советский писатель, инженер

3 октября 1873 — 6 марта 1945

Вячеслав Яковлевич Шишков родился (21 сентября) 3 октября 1873 года в городе Бежецке, Тверской губернии, в семье торговца. Его отец Яков Дмитриевич Шишков, образованный человек, любил оперу и театр, привив мальчику любовь к прекрасному.

Первой профессией Вячеслава стала специальность строителя водных путей, грунтовых и шоссейных дорог, которую он получил по окончании Вышневолоцкого технического училища. После непродолжительной практики в Новгородской и Вологодской губерниях в 1894 году он прибыл на работу в Томск и служил в Управлении Томского округа путей сообщения до 1916 года.

Будущий писатель исколесил всю Сибирь – по суше и по воде. Он участвовал и руководил геодезическими экспедициями, обследовал Обь, Лену, Енисей и другие сибирские реки. Согласно разработанному им проекту был создан знаменитый Чуйский тракт, где теперь поставлен памятник этому талантливому инженеру.

Во время длительных и опасных путешествий наблюдательный молодой человек изучал жизнь простых людей: крестьян, золотоискателей, бродяг, политических ссыльных, знакомился с бытом и культурой коренных народов Сибири. Свои впечатления он записывал, и в 1908 году в газете «Сибирская жизнь» и в журнале «Молодая Сибирь» появились его первые публикации.

В 1911 году тридцативосьмилетний инженер решается отправить Максиму Горькому два своих рассказа – «Ванька Хлюст» и «Краля». Он с надеждой пишет известному писателю: «Ежели признаете за ними некоторые положительные качества, – помогите мне всплыть на Божий свет. Семь лет я пишу, но держу написанное у себя – все думаю, что еще не выросли крылья… Много шатался по тайге, сталкивался с народом. Нонче в экспедиции на реке Нижнюю Тунгуску едва не погиб». Горький не остался равнодушен к литературным опытам писателя, благодаря его помощи, рассказы Шишкова были напечатаны в новом журнале «Заветы».

В 1916 году инженер Шишков переведен в Петроград – в управление шоссейных дорог Министерства путей сообщения. В этом же году при содействии Горького выходит первый сборник рассказов Вячеслава Шишкова «Сибирский сказ».

После Октябрьской революции 1917 года, которую он встретил с настороженностью, отправляется в «скитания» по России: Лужский уезд, Смоленск, Кострома, Крым, Осташков. В 1918 году начал работу над романом «Угрюм-река». Писатель считал этот роман основным в своей творческой биографии и говорил: «Угрюм-река» – та вещь, ради которой я родился». В романе описываются драматические события на рубеже 19 и 20 веков, колоритные картины купеческого быта и жизни тунгусов. Но вершиной сибирской прозы Шишкова критиками признана не только «Угрюм-река», но и роман «Ватага», повествующий о Гражданской войне.

С 1927 года Шишков жил в Детском (Царском) Селе. В 1928-1930 годах писатель работал над повестью «Странники» о жизни беспризорников в детском доме. Участвовал в поездке группы писателей и журналистов на строительство Беломорканала, но отказался что-либо писать для пропагандистского сборника о путешествии. Последние 7 лет жизни работал над задуманной им 3-томной исторической эпопеей «Емельян Пугачев».

С 1941 года Шишков находился в блокадном Ленинграде, писал статьи для фронтовых газет, выступал с патриотическими статьями и рассказами в газете «На страже Родины» и даже издал первый том «Емельяна Пугачева». В апреле 1942 года уже немолодой и тяжело больной писатель вынужден был уехать в Москву.

Вячеслав Яковлевич Шишков умер 6 марта 1945 года, немного не дожив до Дня Победы, которого так ждал. Он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Сталинская премия первой степени была присуждена ему посмертно в 1946 году – за роман «Емельян Пугачев».

Сергей Есенин

русский поэт

3 октября 1895 — 28 декабря 1925

Известный русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики - Сергей Есенин в своем творчестве выступил как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души.

Сергей Александрович Есенин родился (21 сентября) 3 октября 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии, в крестьянской семье. Он рос и воспитывался в атмосфере глубокого народного православия. Уже в 9 лет Сережа начал писать стихи, подражая частушкам.

Обучался Есенин в земском училище, а затем в церковно-сельской школе. Тогда появились его первые взрослые стихи и составлен рукописный сборник «Больные думы». Русская деревня и природа, народное творчество и русская классическая литература оказали сильное влияние на формирование юного поэта, направляли его природный талант.

В 17 лет Есенин уезжает в Москву, где сначала работает в конторе у купца, затем в типографии; продолжая писать стихи, в которых выражена его любовь ко всему живому и Родине, но поэтический мир становится уже более сложным и многомерным. Юный поэт участвует в деятельности Суриковского литературно-музыкального кружка.

Первые публикации стихов Есенина появились в 1914 году в московских журналах. А через год он переезжает в Петроград, где знакомится с Блоком, Городецким и другими поэтами столичной элиты, читает им свои стихи и получает высокую оценку и одобрение. Есенин становится знаменитым, его приглашают на поэтические вечера и в литературные салоны.

В 1916 году Есенин издает свой первый сборник «Радуница», где поэт – тонкий лирик, знаток крестьянской Руси и народного языка. В его стихах стремление к всеобщей гармонии, к единству всего сущего на земле. Книга была восторженно принята критикой, которая отметила «свежую струю, юную непосредственность и природный вкус» автора.

Октябрьскую революцию 1917 года поэт принял радостно. Ему казалось, что наступает эпоха великого духовного обновления, «преображения» жизни, переоценки всех ценностей. В это время он создает цикл поэм и выпускает несколько сборников стихов, один из которых «Ключи Марии». Эта работа была принята как манифест русского имажинизма.

Наиболее значительные произведения Есенина созданы в 1920-е годы. Здесь он поэт–философ, в своих стихах рассуждающий о вечных проблемах человеческого бытия и своей Родины. Но все отчетливей проступают в данных строках приметы другой – каторжной Руси, по которой бредут «люди в кандалах».

Поэзия Есенина последних, самых трагичных лет (1922-1925) отмечена стремлением к гармоническому мироощущению и осмыслению себя. Но больше стало в строках драматических оттенков, а эмоциональной доминантой лирики становятся осенние пейзажи, мотивы подведения итогов, прощания.

В этот период он создает такие шедевры, как книга стихов «Москва кабацкая» и поэма «Черный человек». В его поэзии присутствует сочувствие разгромленному крестьянству и сопротивление бездуховности и насилию. А одним из последних его произведений стала поэма «Страна негодяев», в которой он обличал советскую власть.

Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась 28 декабря 1925 года при невыясненных обстоятельствах. Его нашли в ленинградской гостинице «Англетер» повесившимся. По наиболее распространённой версии, Есенин в состоянии депрессии покончил жизнь самоубийством. Похоронен поэт в Москве на Ваганьковском кладбище.

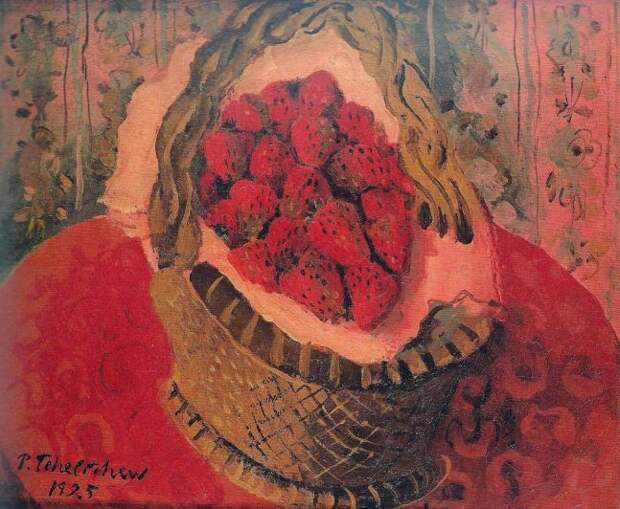

Павел Челищев

русский художник

3 октября 1898 — 1 августа 1957

Павел Челищев был открывателем новых путей в живописи в первой половине 20 века. В Европе и Америке его творчеством восхищались и боготворили, называя «русским Дали».

Павел Федорович Челищев родился (21 сентября) 3 октября 1898 года в селе Дубровка Калужской области, в семье помещика. Первым учителем Челищева стал отец, математик по образованию - он ознакомил Павла с геометрией Лобачевского, которая привела будущего художника к идее «Внутренней мистической перспективы». Он также всячески поощрял тягу сына к живописи и даже выписал журнал «Мир искусства». Когда ранние пейзажи Дубровки работы Павла показали Коровину, тот сказал: «Мне нечему его учить. Он уже художник». Феномена (1938)

После 1918 года, когда по личному приказу Ленина многодетная семья Челищева была погружена на подводу и выселена, Павел Челищев оказался в Киеве, где брал уроки у Экстер. Несколько позже он эмигрировал в Стамбул, а затем перебрался в Париж.

В Париже Челищев становится известным театральным художником труппы Дягилева. Портрет Эдалжи Диншо (1940)

Перед войной художник эмигрирует в США. В 1942 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась его персональная выставка. Именно в США Челищев достигает мировой славы как живописец.

В 1949 году, вернувшись в Европу, он жил в Италии. В поздний период творчества анатомические и пейзажные мотивы его «внутренних ландшафтов» все чаще сменялись абстрактно-«космическими» узорами.

1 августа (по другим данным 31 июля) 1957 года Павел Федорович Челищев умер от инфаркта, принятого за воспаление лёгких, во Фраскати близ Рима, где и был вначале похоронен в православной обители. Затем его сестра Александра Заусайлова (Челищева) перезахоронила его прах во Франции на кладбище Пер-Лашез, но первое место захоронения тоже осталось сохранено.

Томас Вулф

американский писатель

3 октября 1900 — 15 сентября 1938

Томас Клейтон Вулф родился 3 октября 1900 года в городе Эшвилл, Северная Каролина (США). После окончания университета в 1920 году Вулф решил стать драматургом и поступил в Гарвардский университет, главным образом для того, чтобы заниматься в широко известном семинаре по драматургии, которым руководил профессор Дж.П. Бейкер.

Чтобы иметь возможность писать, Томас Вулф преподавал английскую литературу в Нью-Йоркском университете, где он проработал шесть лет. Время от времени совершал поездки в Европу.

В 1929 году вышел автобиографический роман Вулфа под названием «Оглянись на дом свой, ангел». Работа была одобрительно встречена критикой. Скомпоновать роман из громоздкой рукописи Томасу помог Максвелл Перкинс, который также помогал работать и над второй книгой Вулфа – «О времени и о реке».

Вскоре были опубликованы еще два романа автора – «Паутина и скала» и «Домой возврата нет». Они поставили Вулфа в первый ряд американских прозаиков 20 века. Фолкнер признавал его крупнейшим писателем своего поколения.

Осложнения после пневмонии, полученной в путешествии на Дальний Запад в 1937 году, вызвали у Вулфа туберкулез мозга, от которого он скоропостижно умер 15 сентября 1938 года. Похоронен в Эшвилле.

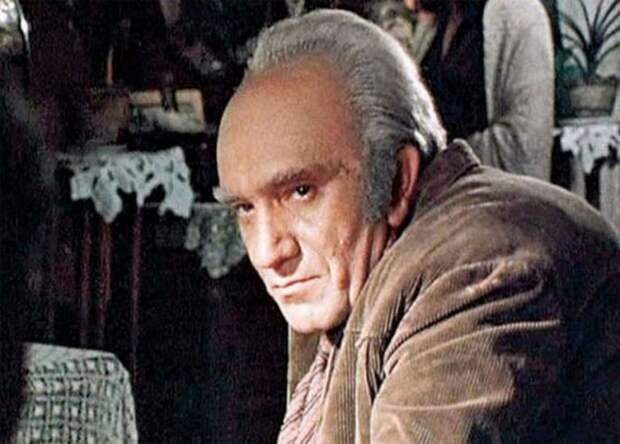

Армен Джигарханян

советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР

3 октября 1935

Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в столице Армении Ереване. Ребенок воспитывался матерью и отчимом, потому что родной отец сразу после рождения сына покинул семью.

Любовь к театру и кино Армен «впитал с молоком матери», и уже в школьные годы утвердился в желании стать артистом. Но, несмотря на это, попытка поступления после школы в ГИТИС в 1953 году не удалась, и Джигарханян был вынужден вернуться в Ереван. Здесь в 1954 году он поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Дебютом для него стала работа в постановке по пьесе В.Гусева «Иван Рыбаков». В этой труппе Армен Джигарханян работал около десяти лет.

В Московский театр Ленком Джигарханян поступает по приглашению Анатолия Эфроса в 1967 году, а через два года работы переходит в Московский театр имени В.Маяковского. Здесь и прошла его основная театральная деятельность в качестве артиста, которая длилась почти три десятилетия. В 1996 году Джигарханян покидает этот театр, но продолжает играть в антрепризах других театров.

"здравствуйте,я ваша тётя"

"Раз на раз не приходится"

"Улыбка бога"

"Короли и капуста"

"Место встречи изменить нельзя"

"Старые стени"

Народный артист СССР, РСФСР и Армении, лауреат различных государственных, кинематографических, театральных и общественных премий - Армен Борисович Джигарханян награжден орденами и медалями. Он и сегодня востребован и любим зрителями. Живёт и работает в Москве.

Виктор Санеев

советский легкоатлет, трехкратный олимпийский чемпион

3 октября 1945

Виктор Санеев стал единственным в мире обладателем сразу трех золотых олимпийских медалей за победу в тройном прыжке. Этот рекорд до сих пор остается непревзойденным. Причем выиграл он их на трех Олимпиадах подряд. На своих четвертых по счету Играх 34-летний Санеев тоже не остался без медали – завоевал «серебро».

Виктор Данилович Санеев родился 3 октября 1945 года в городе Сухуми. Позднее, уже во взрослом возрасте, переехал с родителями в Тбилиси. Свою карьеру легкоатлета он начал в 1956 году в Гантиади (Абхазия) с прыжков в высоту, но уже в 1963 году поменял направление и переквалифицировался на тройной прыжок. Его первым тренером стал Акоп Керселян.

Мировую известность Санеев получил в 1968 году на летней Олимпиаде в Мехико. Это были его первые Игры, куда он отправился, находясь в составе сборной СССР чуть больше года. Олимпиада-1968 запомнилась зрителям тем, что во время соревнований по тройному прыжку спортсмены пять (!) раз улучшали мировой рекорд.

Первым рекордсменом стал итальянец Джузеппе Джентилле, показав результат 17,22 метра. Сразу после него прыгал Санеев, превысивший этот рекорд на один сантиметр. Затем пришла очередь бразильца Нельсона Пруденсио, обогнавшего советского спортсмена на целых четыре сантиметра… Победную точку в борьбе, за которой, затаив дыхание, наблюдали все трибуны, поставил Санеев – 17 метров 39 сантиметров! Позднее в память об этой победе для своей белой «Волги», купленной на первые призовые деньги, Виктор Санеев выбрал номер 17-39.

Еще две золотых медали Санеев завоевал на летних Играх в 1972 и 1976 годах. Его личным рекордом стал тройной прыжок на 17 метров 44 сантиметра на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене. Затем была серебряная медаль в 1980 году в Москве.

Кроме того, Виктор Санеев дважды выигрывал летние чемпионаты Европы и шесть раз – зимние. Он является восьмикратным чемпионом СССР, награжден Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного знамени и Орденом Дружбы народов.

Покинув большой спорт, Виктор Санеев работал в аппарате спортивного общества «Динамо» в Тбилиси, а после распада СССР уехал на тренерскую работу в Австралию. Там он и проживает в настоящее время.

Александр Рогожкин

советский и российский режиссер и сценарист, Народный артист России

3 октября 1949

Александр Владимирович Рогожкин родился в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) 3 октября 1949 года.

В 1971 году Александр устроился работать на ленинградское телевидение художником. Спустя год получил диплом историка-искусствоведа Ленинградского государственного университета. После этого учился в педагогическом институте им. А.Герцена в Ленинграде.

В 1980 году Рогожкин дебютировал сценаристом в создании картины «И будем жить». А в 1982 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии и стал режиссёром-постановщиком киностудии «Ленфильм».

Как режиссёр Александр Владимирович моментально стал очень востребованным. В 1985 году вышла его первая работа «Ради нескольких сорочек». Фильм «Караул» принес Рогожкину широкую известность и был отмечен несколькими наградами.

Начиная с 1995 года, Рогожкин снимает исключительно хиты, среди которых всеми любимые: «Особенности национальной охоты», «Операция с Новым годом», «Блокпост», «Особенности национальной рыбалки» и телесериал «Менты» или «Улицы разбитых фонарей». Также к удачным его проектам можно отнести «Щепка», «Третья планета», «Чекист», «Мисс миллионерша», «Акт», «Жизнь с идиотом» и другие.

После комедийных картин режиссер возвращается к военной тематике и снимает киноленты «Кукушка» и «Перегон»; однако не оставляет и комедийной тематики, выпустив в 2008 году фильм «Игра» (Особенности национального футбола) и в 2012 году - картину «Афродиты». Также среди его работ последних лет - боевики «Вопрос чести» и «О.Р.У.Ж.И.Е».

Заслуженный деятель искусств и Народный артист России - Александр Владимирович Рогожкин является лауреатом Государственной премии РФ и различных кинофестивалей. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

В этот день родились

1800 - Джордж Банкрофт (1800), американский ученый, отец американской истории

1803 - Джон ГОРРИ (1803 - 16.6.1855), американский врач, открывший основной принцип холодильных установок, когда сжатый компрессором газ или жидкость охлаждаются при расширении во время прохождения через змеевик. Этого он добился, построив аппарат охлаждения воздуха для ухода за больными желтой лихорадкой. Бросив медицинскую практику, он занялся экспериментами по созданию установок для производства льда и в 1851 году получил первый в США патент на механический холодильник. Но его поездки по южным городам с целью найти финансовую поддержку производству своего изобретения не принесли успеха, и он вновь вернулся к прежнему занятию.

1824 - Иван Саввич НИКИТИН (1824 - 28.10.1861), поэт.

1837 - Петр Францевич ЛЕСГАФТ (1837 - 11.12.1909), педагог, анатом.

1849 - Дмитрий Дубяго (1849), русский астроном, основатель Казанской обсерватории

1852 - Кириак Костанди (1852), украинский художник-передвижник («У больного товарища»)

1858 - Элеонора ДУЗЕ (1858 - 21.4.1924), итальянская актриса.

1863 - Станислав ЗАРЕМБА (1863 - 23.11.1942), польский математик, один из основателей Польского математического общества, член-корреспондент АН СССР.

1867 - Эдуард ВЕЙДЕНБАУМ (1867 - 24.5.1892), латышский поэт.

1873 - Вячеслав Яковлевич ШИШКОВ (1873 - 6.3.1945), писатель («Угрюм-река»).

1873 - Иван Сергеевич ШМЕЛЁВ (1873 - 24.6.1950), писатель.

1881 - Алексей Михайлович ЩАСТНЫЙ (1881 - 22.06.1918), контр-адмирал, участник обороны Порт-Артура и первой мировой войны. В 1918 году принял под свое командование Балтийский флот и вывел его из Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. Этот переход линкоров сквозь льды Финского залива вошел в историю под именем «Ледового». В мае того же года отстранен от должности и по указанию ТРОЦКОГО расстрелян без суда.

1883 - Ида РУБИНШТЕЙН (1883 - 20.9.1960), балерина.

1889 - Карл ОСЕЦКИЙ (1889 - 4.5.1938), немецкий журналист, лауреат Нобелевской премии мира 1935 года. Активно выступал против милитаризации Германии, угрозы фашизма. В ноябре 1931 года был обвинен в государственной измене и приговорен к 18 месяцам тюрьмы, из которой вышел спустя год. После прихода Гитлера к власти отказался покинуть страну и был снова арестован и брошен в концлагерь. Тяжело больным был переведен сначала в тюремный, затем в частный госпиталь, где и умер от туберкулеза. Присуждение Осецкому Нобелевской премии мира было воспринято как выражение мирового осуждения политики нацистов. ГИТЛЕР в ответ запретил принимать любую Нобелевскую премию, если кто-либо из граждан страны ею награждался.

1895 - Сергей Александрович ЕСЕНИН (1895 - 27 или 28.12.1925), поэт.

1897 - Луи АРАГОН (1897 - 24.12.1982), французский писатель.

1899 - Генри Ларсен (1899), канадский мореплаватель, первым в мире проплывший Северо-Западным морским путем с запада на восток

1900 - Томас ВУЛФ (1900 - 15.9.1938), американский писатель. Впоследствии он жаловался: «Мне не составляет труда найти женщину, с которой можно приятно провести вечер, но вот кого трудно отыскать, так это машинистку, которая могла бы понять мой почерк».

1908 - ВАЗГЕН I (1908 - 18.8.1994), каталикос всех армян.

1915 - Всеволод Константинович РАДИКОРСКИЙ (1915 - 8.1.1978), футболист, защитник московского «Динамо», двукратный чемпион СССР, участник легендарного турне по Великобритании 1945 года, заслуженный мастер спорта.

1919 - Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС (1919 - 6.6.1997), литовский поэт.

1919 - Сергей Сергеевич НАРОВЧАТОВ (1919 - 22.7.1981), поэт.

1922 - Жан ЛЕФЕВР (1922), французский комедийный киноактер. Он снялся почти в сотне фильмов, и не беда, что наибольшого успеха достигли фильмы не с его участием в главных ролях, а те, в которых играл эпизодические роли, будучи партнером практически всех звезд французского кино. Например, Фугас в серии фильмов о приключениях жандарма с Луи ДЕ ФЮНЕСОМ в главной роли, в фильме «Великолепный» с Жаном-Полем БЕЛЬМОНДО, в «Джентльмене из Эпсома» с великим Жаном ГАБЕНОМ.

1922 - Джок /Джон/ СТЕЙН (1 или 3.10.1922 - 10.9.1985), шотландский тренер. Один из немногих футболистов, удостоенных рыцарского звания и награжденный орденом Британской империи. Был капитаном клуба «Селтик», карьеру игрока завершил после тяжелой травмы. В 1965 году он пришел в родной клуб тренером и превратил его в один из сильнейших клубов Европы. За 13 лет «Селтик» выиграл на родине практически все, а в 1967 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов, обыграв в лисабонском финале миланский «Интернационале» со счетом 2:1. Болельщики со стажем хорошо помнят встречи киевского «Динамо» с возглавляемым Стейном «Селтиком». Сначала дебютанты европейских кубков уступили, а через пару лет сенсационно выбили из Кубка чемпионов его обладателя. В 1975 году Стейн попал в страшную автоаварию, но вернулся к тренерской деятельности. В 1978 году он возглавил сборную Шотландии. Ярких успехов у сборной не было, но в финал чемпионата мира 1982 года она вышла. Там, кстати, снова Стейну противостояла советская команда. Ничья со счетом 2:2 оказалась в пользу сборной СССР, продолжившей выступления на чемпионате. В следующем отборочном цикле мирового первенства решающей была игра на выезде с Уэльсом. Шотландцы сравняли счет с пенальти за 11 минут до конца, что было равносильно победе, но сердце тренера не вынесло переживаний, а врачи оказались бессильны. Самого легендарного в истории Шотландии тренера сменил в сборной Алекс ФЕРГЮСОН, который на клубном уровне уже перекрыл сегодня достижения своего предшественника. (В справочно-биографическом словаре «Игроки, тренеры, судьи» назван Джеком Стином.)

1924 - Аркадий Никитич ВОРОБЬЁВ (1924), тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион, установивший двадцать мировых рекордов. Покинув большой спорт, стал доктором медицинских наук, был старшим тренером сборной СССР.

1924 - Франко КРИСТАЛЬДИ (1924 - 1.7.1992), итальянский кинопродюсер («Закон есть закон», «Развод по-итальянски», «Соблазненная и покинутая», «Красная палатка», «Амаркорд», «Христос остановился в Эболи», «И корабль плывет», «Имя Розы»).

1925 - Гор ВИДАЛ (1925), американский писатель.

1927 - Алексей Сидорович МЕДВЕДЕВ (1927), штангист-тяжеловес, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, первым из советских тяжелоатлетов набравший в сумме классического троеборья 500 кг и выигравший первенство мира в тяжелом весе.

1927 - Игорь /Индустрий/ Васильевич ТАЛАНКИН (1927), кинорежиссер («Дневные звезды», «Чайковский», «Выбор цели»).

1928 - Кристиан Д’ОРИОЛА (1928), французский фехтовальщик-рапирист, четырехкратный олимпийский чемпион (дважды в личном первенстве и дважды в составе команды).

1933 - Абдон ПАМИЧ (1933), итальянский спортсмен, олимпийский чемпион 1964 года в спортивной ходьбе на 50 км.

1934 - Николай Волков (1934), русский актер («Белорусский вокзал», «Михайло Ломоносов», «На Гранатовых островах»)

1935 - Чарльз Дьюк (1935), американский астронавт, побывавший на Луне

1935 - Армен ДЖИГАРХАНЯН (1935), актер.

1938 - Эдди КОХРЕН (1938 - 17.4.1960), американский певец, гитарист. Погиб в автокатастрофе. Посмертно был избран в Зал славы рок-н-ролла.

1939 - Виктор Каневский (1939), футболист киевского «Динамо», чемпион СССР

1941 - Ганс ЗДРАЖИЛА (1941), чехословацкий штангист, олимпийский чемпион 1964 года в полусреднем весе.

1941 - Чабби ЧЕКЕР (1941), американский музыкант, пионер рок-н-ролла.

1942 - Василий Черемушкин (1942), русский политик, депутат Госдумы

1942 - Роберто Альфредо ПЕРФУМО (1942), аргентинский футболист, защитник сборной Аргентины, участник двух чемпионатов мира, лучший футболист страны 1970 года.

1943 - Улдис ДУМПИС (1943), латышский киноактер («Заговор послов», «В клешнях Черного рака», «Двойной капкан»).

1945 - Виктор Данилович САНЕЕВ (1945), знаменитый прыгун тройным, трехкратный олимпийский чемпион (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Московской Олимпиады 1980 года.

1946 - Эдуард Сагалаев (1946), русский тележурналист, бывший председатель Российского государственного телевидения и радио

1947 - Линдсей БАКИНГЕМ (1947), американский музыкант (гитара, вокал), композитор, игравший в английской группе Fleetwood Mac в период ее наибольшего коммерческого успеха (1974-87).

1950 - Анджей ШАРМАХ (1950), польский футболист, бронзовый призер чемпионатов мира 1974 и 1982 годов.

1953 - Елена Алексеевна КОРЕНЕВА (1953), киноактриса («Романс о влюбленных», «Ярославна, королева Франции», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сибириада», «Экипаж», «Любовники Марии», «Комедия о Лисистрате»).

1954 - Стиви Рей ВОЭН (1954 - 27.8.1990), американский блюз-роковый гитарист.

1955 - Хосе Даниэль ВАЛЕНСИЯ (1955), аргентинский футболист, чемпион мира 1978 года.

1962 - Томми ЛИ /Томас Ли БАСС/ (1962), ударник американской группы Motley Crue, бывший муж Памелы АНДЕРСОН.

1964 - Жан-Марк БОСМАН (1964), бельгийсий футболист. В отличие от своего голландского однофамильца он на футбольных полях особо не блистал, но перевернул через суд всю существовавшую в профессиональном футболе систему найма игроков. В результате были отменены ограничения на переходы игроков из клуба в клуб, число иностранцев в клубах и т. п. За игроков стали платить астрономические суммы, но см Босман был вынужден прекратить играть в футбол.

1964 - Вадим САМОЙЛОВ (1964), музыкант группы «Агата Кристи».

1973 - Нев КЕПМПБЕЛЛ (1973), канадская киноактриса. Ее отец - шотландец, мать - голландка, имя в переводе с итальянского означает «снег». В 9 лет начал учиться в Национальной школе балета Канады, в 14 перенесла сильнейшее нервное потрясение, в результате которого почти полностью облысела. Справиться с бедой помогло лечение акупунктурой. Известность ей принесло участие в трех фильмах-ужасниках «Крик» режиссера Уэса КРЕЙВЕНА. Последние три года ее неизменно включают в число 50 самых красивых женщин.

3 октября

Хронология наиболее значимых событий, произошедших в мире в этот день с древнейших времен до наших дней.

382 г. — Римский император Феодосий I выделил во Фракии земли для поселения вестготов.

591 г.* — Война между Византией и Персией, продолжавшаяся 20 лет, завершилась заключением мирного договора, разделявшего Армению между ними. Древнелезгинская Албания оставалась под властью персов.

722 г.* — Арабский полководец Джаррах поселил много арабских семей в округе Дербента и в местности Таваспаран .

1649 г. — Земский собор принял Соборное Уложение, основной закон Российской Империи до XIX века.

1670 г. — Царские войска во главе с Юрием Барятинским одержали победу над Степаном Разиным под Симбирском.

1762 г. — Коронование императрицы Екатерины II в Успенском соборе Кремля.

1800 г. — Родился Джордж Банкрофт (ум. 1891), американский учёный, «отец» американской истории.

1806 г. — Русские войска под командованием генерала Булгакова заняли Баку, а затем Кубу. Шейх-Али Дербентский отстранен от управления Кубинским ханством.

1812 г. — В Крыму заложен Никитский ботанический сад.

1822 – 1824 гг. — Карательные действия царского генерала Ермолова в Лезгистане и Дагестане.

1828 г. — Установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией.

1866 г. — По Венскому договору Австрия уступила Италии Венецию.

1878 г. — Открытие Высших женских («Бестужевских») курсов в Петербурге.

1891 г. — В результате сильного землетрясения в Абхазии образовалось озеро Амткел.

1895 г. — Родился Сергей Александрович Есенин (ум. 1925), великий русский советский поэт.

1906 г. — Международным сигналом бедствия утвержден сигнал SOS вместо CQD.

1917 г. — На Демократическом совещании в качестве представительного органа всех российских партий до созыва Учредительного собрания создается Временный совет Российской республики (Предпарламент).

1924 г. — Вышел первый номер «Учительской газеты».

1929 г. — Королевство сербов, хорватов и словенцев получает официальное название Югославия.

1932 г. — Ирак получил независимость от Великобритании.

1935 г. — Италия вторглась в Эфиопию.

1935 г. — Родился Армен Борисович Джигарханян, советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.

1938 г. — Образована Пермская область (ныне, Пермский край).

1939 г. — США объявляют о своем нейтралитете в европейской войне.

1941 г. — Советские войска оставили город Орел.

1941 г. — Гитлер в своей речи заявил, что Россия окончательно разбита и больше никогда не возродится.

1942 г. — Первый успешный запуск ракеты «Фау-2».

1945 г. — Образована Всемирная федерация профсоюзов.

1952 г. — Великобритания провела первое испытание ядерного оружия.

1952 г. — Первая запись видеоизображения на магнитную ленту в Лос-Анджелесе.

1952 г. — В Океании Ангдия провела испытания своей первой атомной бомбы.

1954 г. — На Лондонской конференции девяти государств по вопросам единства европейских стран принимается решение о том, что Западная Германия должна присоединиться к НАТО.

1956 г. — В лондонском оперном театре «Ковент Гарден» начались триумфальные гастроли балета Большого театра.

1968 г. — Состоялся первый полёт магистрального пассажирского трёхдвигательного самолёта «Ту-154», созданного в ОКБ А. Н. Туполева.

1981 г. — Родился Златан Ибрагимович, шведский футболист.

1986 г. — Авария (взрыв ракеты в шахте) на советском подводном крейсере стратегического назначения К-219, в результате которой через три дня лодка затонула.

1990 г. — Объединение Германии.

1993 г. — Президентом Азербайджана избран Гейдар Алиев, набравший 98,8% голосов.

1993 г. — В Москве противостояние сторонников президента Ельцина и Верховного Совета РФ переходит в фазу открытого вооружённого противостояния — сторонники Верховного Совета прорывают кольцо блокады вокруг Белого дома, захватывают здание мэрии и требуют предоставления прямого эфира у телецентра в Останкино.

2001 г. — Владимир Путин встретился с генсеком НАТО Джорджем Робертсоном и заявил, что Россия готова строить с НАТО партнёрские отношения.

2003 г. — В Дублине открыт гигантский движущийся памятник волне. Скульптура высотой 35,3 м способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра, и всё-таки возвращается в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию.

2005 г. — Останки генерала Деникина и философа Ивана Ильина перезахоронены в Донском монастыре.

2013 г. — Умер Сергей Белов (род. 1944) — один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола, олимпийский чемпион 1972 г.

Свежие комментарии